おもに江戸時代に作られ、今も伝えられている「古典落語」。

落語家が表情と小道具だけで聞かせる噺には、生活していく上で大切なことが語られています。

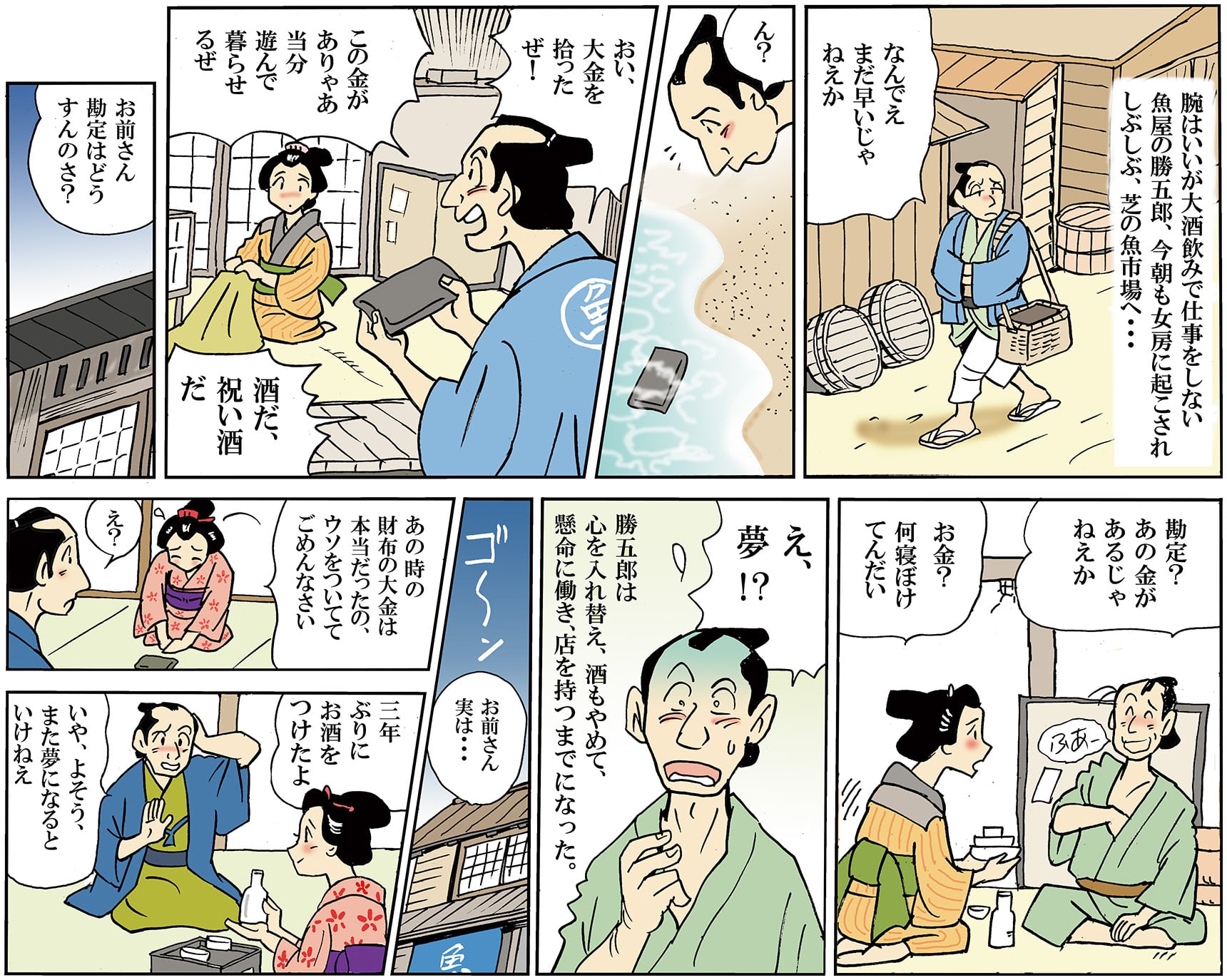

勝五郎は腕のいい魚屋だが、酒におぼれ、仕事を休んでばかり。

この日も酒を飲んで寝ていたのだが、「今日こそは仕事に行っておくれ」と女房に頼まれ、しぶしぶ芝の魚市場に向かった。しかし、なかなか夜が明けない。どうやら女房が起こす時刻を間違えたらしい。

浜辺でぼんやりしていると、革の財布が落ちている。拾って家に持ち帰り、女房と中身を見て驚いた。四十二両※もの大金が入っていたのだ。勝五郎は「この金があれば遊んで暮らせる!」と大喜び。友だちを連れて帰り、大盤振る舞いをして寝てしまった。

酔い覚めの水を飲んでいると、飲み食いした勘定をどうするのかと女房。「芝の浜で拾った財布があるじゃないか」と言うと、「酒ばかり飲んでいるから、お金を拾う夢を見たんだ」と言われてしまう。勝五郎は自分が情けなくなり、酒をやめて働くようになった。

三年後の大晦日。懸命に働いたおかげで、魚屋は繁盛し、店を持つまでになった。除夜の鐘を聞きながら勝五郎がお茶を飲んでいると、女房が「実はこれ…」と革の財布を差し出した。

あのままだと酒びたりになり、金を盗んだ罪に問われるかもしれない。だからうそをついたのだと謝った。勝五郎は「うそが自分を救ってくれた、本当にありがとう」と頭を下げた。女房は安心して、「今夜は三年ぶりに用意してあるんだよ」と酒をすすめた。一度は飲もうとした勝五郎だったが、酒を置く。「よそう、また夢になるといけねえ」。

※両は江戸時代で最も高額なお金の単位。江戸の通貨は金銀銅の三種類あり、両は金貨だった。

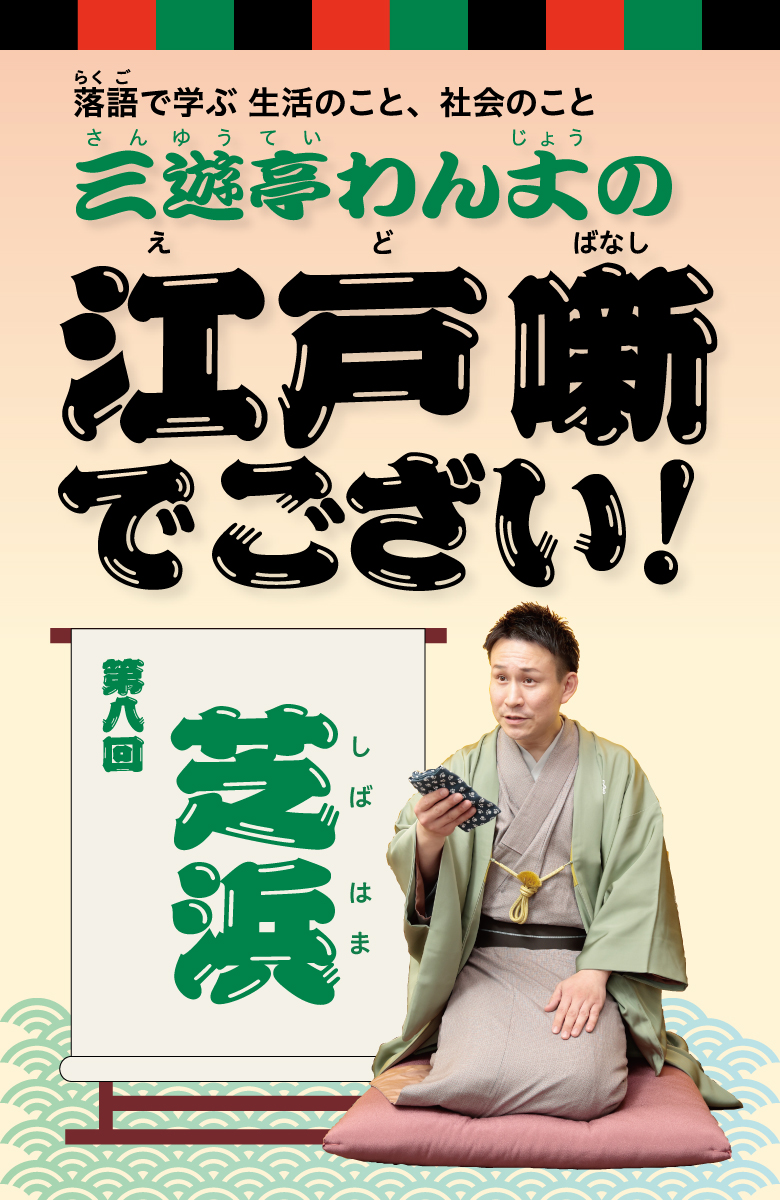

酔っ払いの魚屋が、芝の浜で大金を拾うが女房が夢と思い込ませて男を改心させる、人情噺の傑作です。

あの時のうそがなかったらこの幸せはきっとない

うそをつくのは良くないことです。でも、「うそも方便」ということわざがあるように、時と場合によって、うそが必要になることもあります。

「芝浜」では、女房が勝五郎に「四十二両なんて知らない。お前さんは夢を見たんだよ」とうそをつきました。うそをつかなければ勝五郎がますます酒におぼれると分かっていたからです。それに、拾ったお金を自分のものにしたことが世間に知れたら、罪にも問われてしまうでしょう。それで女房はお金を役所に届け、勝五郎には夢ということにしたのです。

やがてお金は落とし主不明で戻ってきましたが、女房は勝五郎が立ち直ったと思えるまで黙っていました。打ち明けたのは三年後の大晦日。除夜の鐘が鳴り、明日から新しい年が始まるという時。このタイミングが絶妙です。

この噺は、江戸から明治にかけて活躍し、多くの名作を残している落語家、三遊亭圓朝による「三題噺」が元になったといわれています。三題噺とは、観客からお題を三つ出してもらい、その場で一つの噺に仕上げること。三つのお題とは「酔っ払い」「芝浜」「革の財布」です。

これについては諸説がありますが、即席で作った噺が古典の名作になっているなんて、まるで夢の話のようです。

江戸の町を魚屋が行く

「芝浜」の主人公・勝五郎は、「腕のいい棒手振りの魚屋」、通称「魚勝」です。棒手振りとは、天秤棒に商品をぶら下げ、呼び声をあげて売り歩く行商のこと。江戸の町は、野菜売り、豆腐売り、水売り、花売りといった、さまざまな棒手振りが行き交っていました。

なかでも、鮮魚を扱う魚屋はひときわ威勢がよく、まさに江戸っ子という風情。着物の片袖を脱いだ姿も粋なものでした。

よい魚を見分ける「目利き」であることが腕のいい魚屋の条件。また、客の注文に応じて魚をさばくこともあり、たくみな包丁さばきも求められました。

「芝浜」の勝五郎は、元々は腕のいい魚屋。酒をやめて働くようになってからは、客も増え、棒手振りから店を構えるまでになったのです。

ちなみに、江戸に幕府が開かれた当初、魚類は現在の芝浦一帯の「雑喉場」と呼ばれた魚市場で売買されていました。品川沖でとれた魚類は特に新鮮で、江戸の前の海でとれた魚、すなわち江戸前の芝肴として珍重されたといいます。

「四十二両」は大金?

勝五郎が拾った革の財布には四十二両が入っていました(落語家によって五十両の時もあります)。「これで遊んで暮らせる!」と大喜びをしていましたが、現在の円に換算すると、一体いくらなのでしょうか?

これは、簡単に答えを出すことができません。その理由は、江戸時代と現在とでは社会や経済の仕組み、使っていた品物の種類、物価の状況がまるで違うこと、江戸時代の各年代でお金の価値が大きく変動することがあげられます。同じ「一両」でも、大工の手間賃なら一両=30万~40万円、お蕎麦の代金だと一両=12万~13万円というように変わってくるのです。皆さんは、「四十二両は当時の大金」くらいに思っておくといいでしょう。

当時はほとんどの町人が、月給ではなく一日単位で稼ぎを得ていました。一両あれば、長屋暮らしなら家族四人で一カ月暮らせたようです。

ちなみに、一両は小判一枚。当時は「小判十両で首が飛ぶ」といわれ、十両を盗んだら死刑になるほどの大金。 長屋住まいの庶民は、一生見ることもなかったといいますから、勝五郎や女房が財布の中身に驚いたのも納得です。

三題噺とバタフライと新春寄席

最近は「三題噺の勉強会」に力を注いでいます。実は以前から三題噺にはよく挑戦しているんです。お客さまも盛り上がるし、自分も楽しい。特に地方に行った時にはその土地の名所名物がお題になったりして、皆さんが喜んでくださるんです。

三題噺はアドリブ力が求められる芸。そのためには、やはり稽古が大事だなと。一生懸命稽古して、でも、稽古した汗は感じさせずに、楽しい空間をつくっていきたいですね。

あとは「バタフライ」です。水泳教室に通ってバタフライができるようになりたい。肺活量も上がるだろうし、最近太ってきた自覚があるので、ダイエット効果も期待できる(笑)。健康増進で頭の回転が速くなり、面白い三題噺ができる……ことも期待しています。

さて、1月からは「新春寄席」が始まります。普段は全国各地をまわっている師匠がたも寄席に大集合。オールスターが次々と登場して、いつも以上に華やかになります。特に1月1日〜10日までの「初席」期間は、テレビで見るような師匠が次々と登場するのでお楽しみに!もちろん、私も出演しますよ。

三遊亭わん丈さん

1982年、滋賀県生まれ。2011年、三遊亭圓丈(えんじょう)に入門。2024年3月、真打ち昇進。ネタ数は約250席。古典から自作まで幅広いネタを持ち、落語になじみのない方への普及も意欲的に行っている。保育園や小中高校で行う「学校寄席」はライフワーク。

https://www.sanyutei-wanjo.com/

写真:中村嘉昭 マンガ:藤井龍二

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2024-25年冬号(No.8)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。