宇宙のどこかに生命はいるのか。これから生物はどう進化していくのか。宇宙と地球と生命をつなぐ新しい学問です。

地球外生命を見つけたい!

地球外生命はいると思いますか? 私は名古屋大学理学部に入学したばかりの頃、「宇宙で生命を見つけられる時代が来る」という先生の話を聞いて衝撃を受け、そのことが頭から離れなくなってしまいました。勉強したいと思っていた化学から進路を変更、天文学の道に進みました。

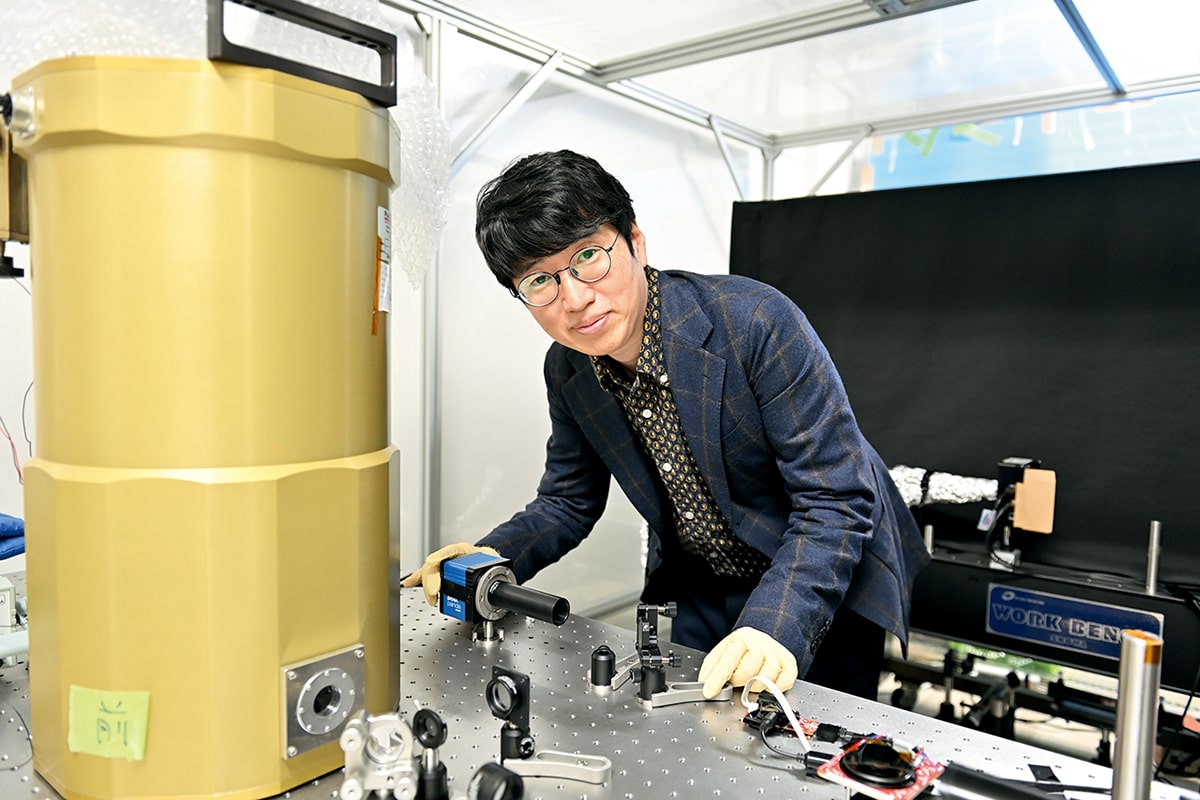

現在は、NASAや欧州の研究者と協力しながら、宇宙生命探査のための宇宙望遠鏡などの開発に取り組んでいます。欧米で2040年代に打ち上げが予定されている、第2の地球を探査する望遠鏡群「HWO ※1」や「LIFE ※2」の開発にも関わっています。

※1 HWO=NASAの大型宇宙望遠鏡プロジェクト

※2 LIFE=複数の宇宙望遠鏡を打ち上げる宇宙干渉計プロジェクト。数百mの巨大な望遠鏡と同じ性能を持つ。

新しい学問「宇宙生物学」

宇宙生物学は、英語で言うと「アストロバイオロジー」。30~40年ほど前に生まれたまだ新しい分野です。天文学、生物学だけでなく、人類学など、さまざまな学問分野につながり、「生命とは何か、宇宙に生命は存在するのか、なぜ私たちは誕生したのか、私たち人類の将来はどうなるのか」という問いに迫ります。

その第一歩が、宇宙における生命探査だと考えています。地動説が唱えられたのが約500年前。そして、人類が初めて太陽系以外の惑星を発見したのは1995年です。2009年に打ち上げられたケプラー宇宙望遠鏡によって3000以上の惑星が発見され、宇宙には生命を宿す可能性のある小さな惑星がたくさんあることが分かってきました。しかし、地球外生命探査の本格的な旅は、まだ始まったばかりです。

2040年代の打ち上げが期待されるLIFE望遠鏡に使われる宇宙生命探査装置の一つ

地球と生命は共に進化する

45億年の地球の歴史の中で、生命の始まりである単細胞生物が出現したのは40億年前。40億年の間、地球と生命は共に発展・進化してきました。私が注目するのは、この地球と生命の「共進化」です。

地球上で最初に酸素を作ったのは、光合成生物のシアノバクテリアです。これによって地球の環境は大きく変わり、生物の進化と多様性を推し進め、人類も誕生したのです。

今日の人類は、地球生命が歩んできた時間を巻き戻しているかのように、光合成生物が地球に蓄えてきたエネルギーを消費し続けています。

しかし、地球全体に影響を与える種となった人類は、この問題を解決することもできるはずです。生態系と地球が共生する新たなシステムを作り上げることができるかどうかも人類にかかっているのです。

▲星の明るさや色を正確に測定するための装置を開発中

▲近年、薩南諸島の硫黄島周辺海域で、活発な火山活動により、緑の海と似た環境が再現されていることが分かった。

フィールド調査中の写真(2023年10月)

かつて海は“緑”だった?

シアノバクテリアが持つ、光合成のために光を集めるアンテナに注目すると、その時代にどんな光が地球に届いていたのかが分かってきました。彼らの光合成によって酸素が増え、海中の環境が大きく変わった時代、海の色は緑色だった?という仮説が生まれました。緑の海は、宇宙探査においても生命の指標になるのではないかと期待されています。

地球と生命は一緒に進化している

葉緑体の起源といわれるシアノバクテリアの体は、1ミリの1000分の1の大きさです。しかし、光合成のために光を集めるアンテナは、植物の10倍もの大きさがあって、植物とは異なる緑色の光を集める色素も持っています。その不思議に迫って研究していくと、「かつて海は緑色だった」という仮説にたどりつきました。

海中でシアノバクテリアが光合成をして酸素を出すと、当時海中に多く含まれていた鉄イオンが反応し、酸化鉄ができました。酸化鉄がどんな光を吸収するかを調べると、紫外線や青色の光をよく吸収することが分かります。水は赤い光をよく吸収するので、青と赤の光は吸収され、海中まで届くのは緑色の光だけとなり、緑色の海がつくられたのです。酸化鉄は粒子となって海の中に浮くのですが、どんどんくっついて大きくなり最終的には沈殿します。この時代に沈殿した酸化鉄でできた、縞状鉄鉱床がたくさんあることも分かっています。

現在と同じように、酸素がない時代も海は青かった。それが酸素がある時代に移っていく過程で、緑色になったと考えられるのです。シアノバクテリアの繁栄は、この緑の海に対応できたからに違いありません。地球と生命は、共に進化しているのです。緑の海には、生命を育む可能性があります。宇宙生命探査の指標にもできるのではと期待して、研究を進めています。

宇宙はあらゆるものにつながっている

日常生活の中で、宇宙を身近に感じることは少ないかもしれません。でも、ちょっと立ち止まって考えてみると、実は私たちの一番土台になっている存在であることに気づくと思います。あらゆるものは宇宙の中で誕生し、宇宙につながっているのです。

私自身、子どもの頃は宇宙に特別な興味があったわけではありませんでした。でも、田舎育ちだったので、自然や生き物に触れることは大好きでした。音楽も好きでした。中学、高校、大学と、吹奏楽部でオーボエを演奏。大学時代は、名古屋大学の吹奏楽部で指揮者も経験しました。100人もの奏者を一つにまとめることの難しさと日々格闘していましたが、いい経験になりました。

勉強も大切ですが、勉強以外のいろいろなことに触れること、その時間の中で出てくる感情や出会いなどを大切にしてきたことが、何らかの形で今の自分につながっていると思っています。

まずは、身の周りの不思議なこと、疑問に思ったこと、心を揺さぶられたことを大切にして、そこからいろんなことを学んでみてください。

(構成・編集部)

松尾太郎

松尾太郎さん

NASAジェット推進研究所、国立天文台、京都大学、大阪大学、NASAエイムズ研究センター、名古屋大学准教授を経て、現大阪大学教授。専門は太陽系外惑星の大気を分光する手法や技術の開発。欧米での「生命を宿す惑星探査」のための宇宙望遠鏡開発に参加。光合成生物の進化の研究にも取り組む。著書に『宇宙から考えてみる「生命とは何か?」入門』(河出書房新社)など。

『宇宙から考えてみる

「生命とは何か?」入門』

松尾太郎(河出書房新社)

写真:桂 伸也 イラスト:くぼあやこ

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年夏号(No.10)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。