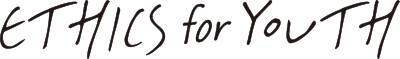

子どもの頃は、自分の居場所が見つからなかったという、はるな愛さん。夢に見た表舞台に立つ今は、感謝の気持ちで恩返しをしたいと、困っている人、苦しんでいる人に寄り添い続けています。

今、できることをしよう

子どもの頃は、男でも女でもない、そんな自分の性に悩み、生きづらさを抱えていました。でも、テレビで活躍するアイドルを見ている時だけは、つらい現実を忘れることができました。「テレビの中に入れば、本当の自分でいられる。私もアイドルになりたい」。そんな気持ちがどんどん強くなりました。

それからいろいろな壁を乗り越えて、テレビや雑誌など、かつて夢見た世界で仕事をさせてもらえるようになりました。2010年の「24時間テレビ」のチャリティーマラソンを走った時は、全国から「愛ちゃん頑張れ」ってたくさん応援してもらい、夢がかなったことを実感。すごく幸せでした。

ところがその翌年、東日本大震災が起きました。「あの時応援してくれた人たちが、困っている。今度は私が恩返しする番。できることをしよう」と、10日後には支援物資を積んで、被災地に行きました。

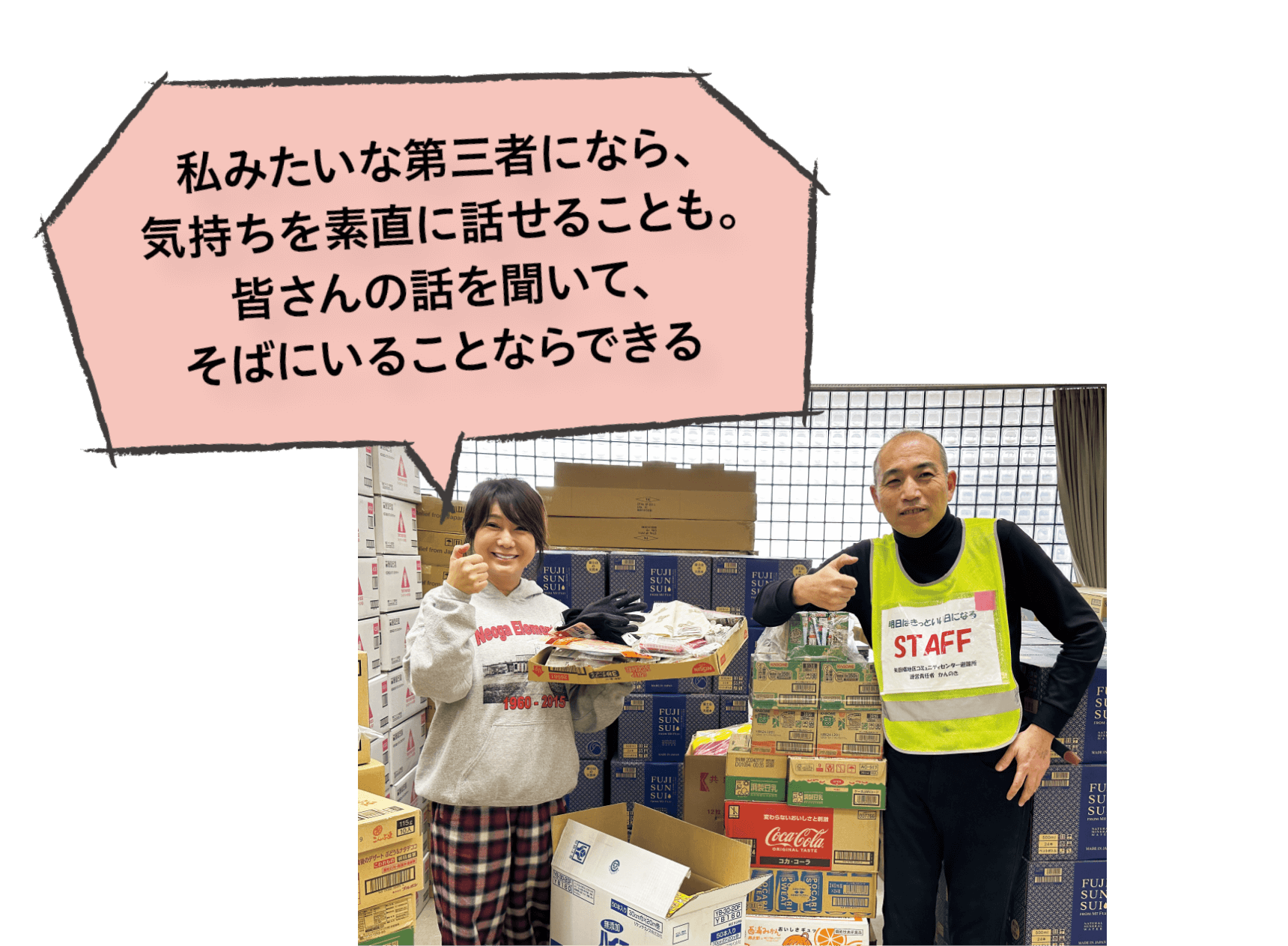

私にできることがあるのか、迷う気持ちはありました。でも、「愛ちゃんが来てくれた」って、本当に皆さん喜んでくださって。ある避難所では、中学生の女の子が、「今日は来てくれてありがとう。こんなにたくさんの人が、泣いたり笑ったり感情を出したのは初めてです」と言ってくれて。被災地では、ボランティアをしている人も被災していたりして、地元の人たちの前では気持ちを押し殺して耐えるしかない。だけど、私みたいな第三者になら気持ちを話すことができるかもしれない。大それたことはできなくて、ただ皆さんの話を聞いて、そばにいることしかできないんですけど、それで気持ちが楽になったり、笑顔になってくれればうれしい。

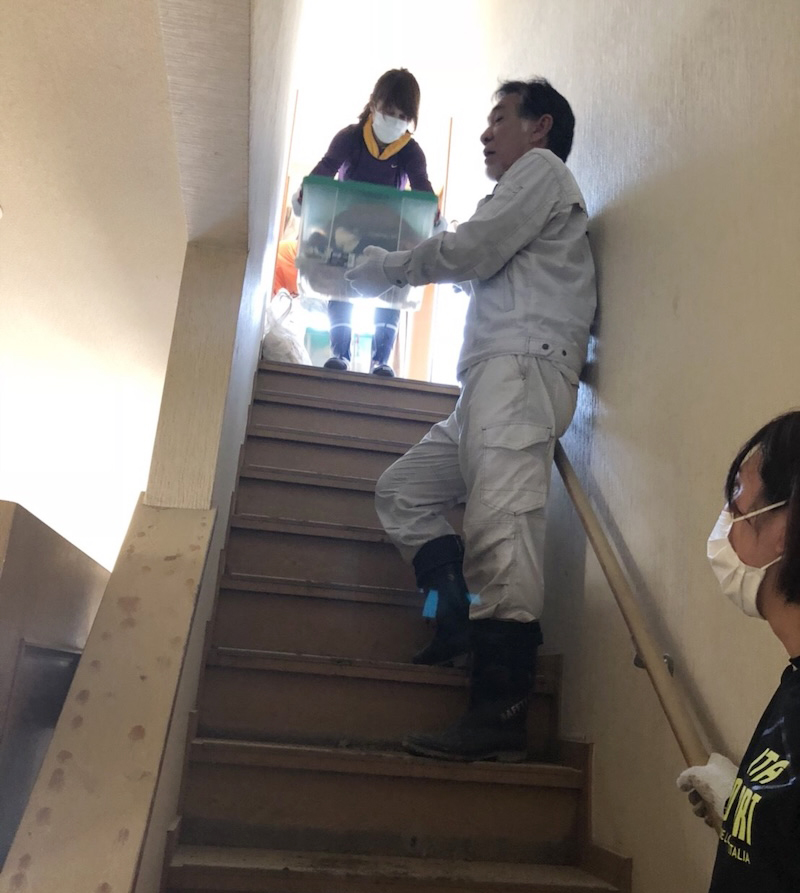

その後も、熊本地震や西日本豪雨、能登半島地震など大きな災害があると、すぐに支援物資を届けに行って、がれきを片付けたり、泥をかいたり…。「お互いさま」という気持ちで、できることをしています。被災地支援・訪問はこれからも続けていきます。

みんなが思いつかなそうな支援物資を集め、

石川県七尾市の矢田郷地区コミュニティーセンターへ。

みんなが思いつかなそうな支援物資を集め、

石川県七尾市の矢田郷地区コミュニティーセンターへ。

支援物資を運ぶはるなさん

福島県いわき市小名浜の避難場所を訪問

被災地での支援活動中に記念撮影

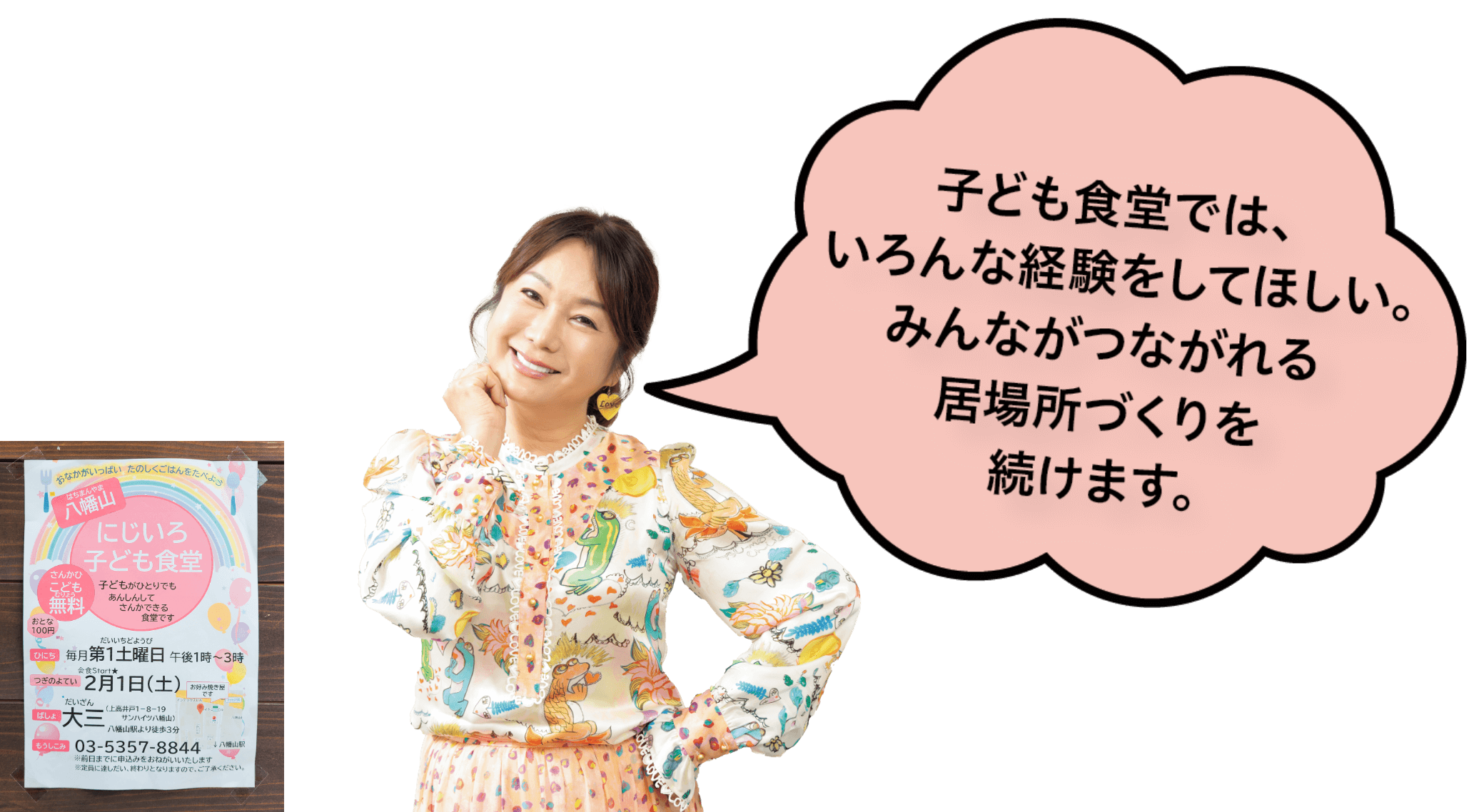

子ども食堂を始めたのは?

2016年にラジオ番組で全国こども食堂支援センター「むすびえ」の湯浅誠さんとお話しし、東京都世田谷区にも見えない貧困があると聞いて驚きました。私は世田谷区で鉄板焼き店「大三」を経営していたので、そこで子ども食堂を始めました。

最初に児童養護施設の子どもたちを招待すると、お礼状が届きました。「本場のお好み焼きはフワフワでおいしかった」「また行きます」なんて書かれていて、すごくうれしかった。当初は「休みなのに出勤?」「給料は出るの?」なんて言っていたスタッフも、手紙を読んだら、「毎月やりましょう」と意識が変わったのも良かったです。

子どもたちには、いろいろな経験をしてほしいので、イベントを企画したり、私が振り付けたダンスを一緒に踊ったり。続けているうちに、大学生ボランテアや近所のお店の人が参加するなど、地域の輪がつながっていったんです。

中高生のみんなへ

人は一人では生きていけなくて、人とのつながりが何よりも大切。だから、人に寄り添って優しくしたいと思っています。

「人の役に立ちたい」なんて言ったら、「カッコつけてる」とか悪口を言われたりするかもしれません。そういうことに、自分の大切な時間を奪われないようにしましょう。悪口を言った人の時間は、すぐに流れていくのに、自分だけ立ち止まって時間をむだにしないで。そんなことにこだわるより、誰にも奪えない自分だけのものを育ててほしい。

大切なのは、まず、自分が何をしたいか。自分の中にあるものは、誰にも奪われないし、嘘もつかないし、なくなることもありません。それはあなただけの宝物。それを大事に育てて、宝物を増やす人生を送ってほしいですね。そのためにも、そばにいる大切な人に寄り添ってほしいと思います。

私は、夢がかなうまでは、自分のことに必死で、人のことを思いやる心の余裕がなかったんです。でも、夢がかなった時に振り返ってみて、それまでに出会ったたくさんの人たちに支えられていることに気づきました。

だから、家を出る時は、人の気持ちを考えられる“心のポケット”を空っぽにして出かけてもらいたいな。すると、いつもより寂しそうだなと気づいたり、すぐに「ありがとう」や「ごめんね」が言えたりします。

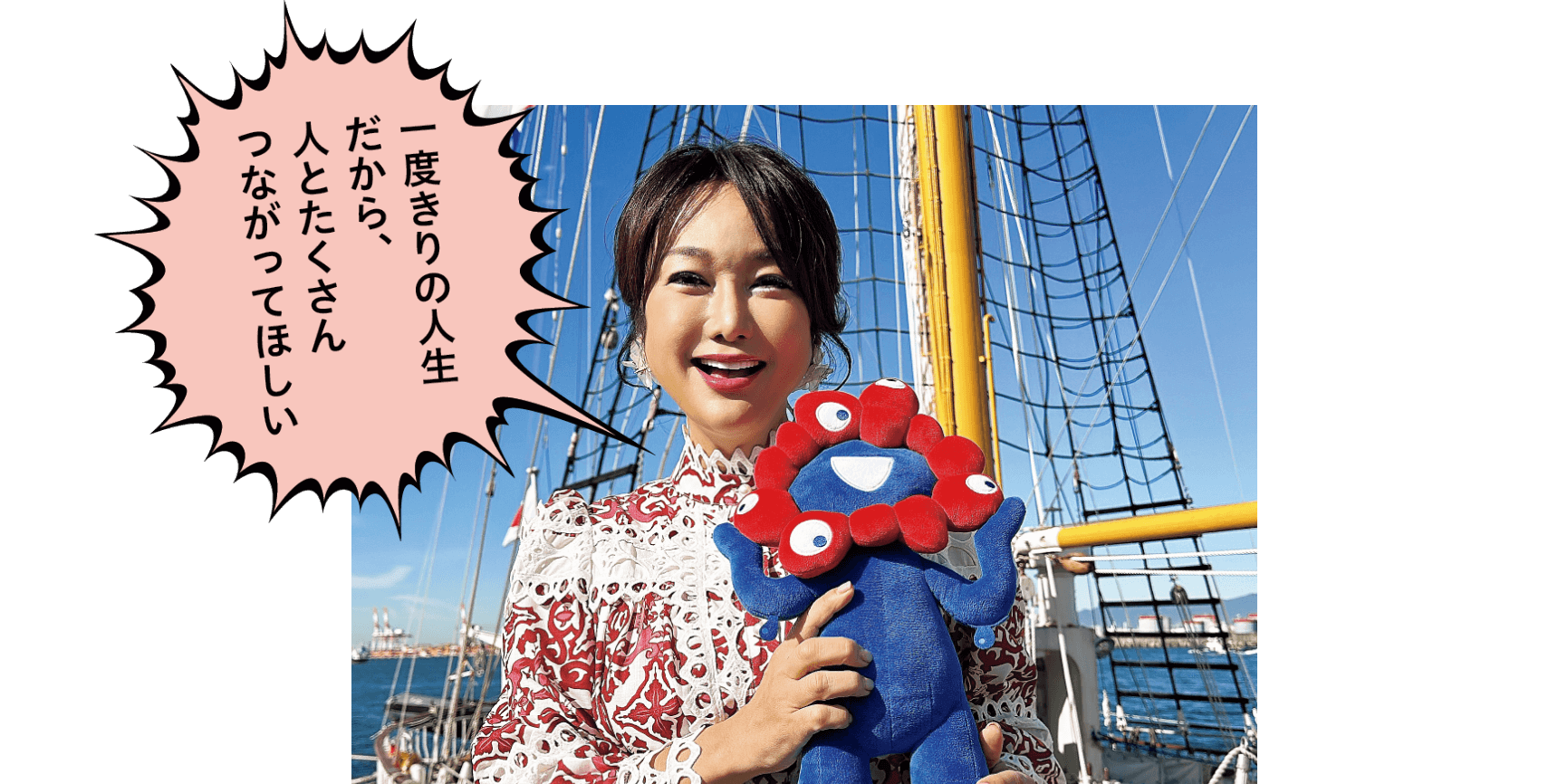

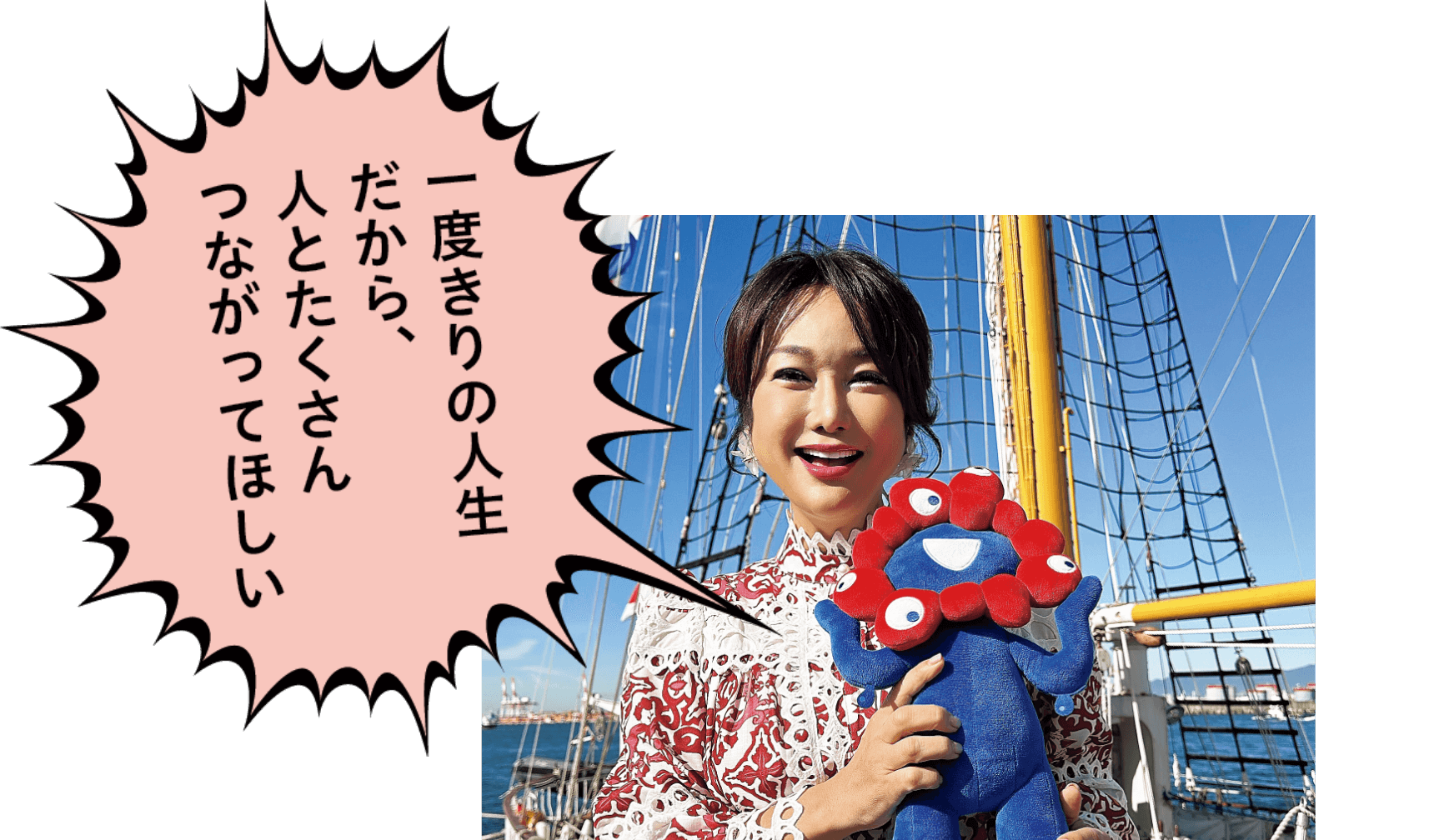

多様な人たちと関わりながら生きていくのが人生。クラスの友だちだって、人それぞれ。生き方も、考え方も、みんな違います。みんな違って、みんないい。そして、みんな一緒がもっといい。一度きりの人生だから、人とたくさんつながってほしいです。今はそばにいなくても、広い地球には、あなたとつながりたい人が必ずいて、どこかで待っています。そんなふうに毎日を過ごしていったら、世界もきっと変わると思います。

「EXPO 2025 大阪・関西万博」のスペシャルサポーターとして、

みんなの笑顔をつなぐ。

「EXPO 2025 大阪・関西万博」の

スペシャルサポーターとして、みんなの笑顔をつなぐ。

「お互いさま」の気持ちで、できることをしよう

被災地では、話を聞いて、寄り添うだけでも大丈夫

自分の時間を大切に他人に奪われない自分だけのものを大切に育もう

人の気持ちを考えられる 心のポケット を空っぽにして出かけよう

私が、人とのつながりを大切にしているのは、子どもの頃のつらい体験があったからだと思います。

今は「LGBTQ※」について理解もされるようになったけれど、私が子どもの頃は、まだポピュラーじゃありませんでした。そんな社会の中で育ったので、「男でも女でもない。自分は何だろう? 果たして社会とかかわれるのかな?」ってすごく悩んでいました。

※【LGBTQ】

レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシャル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)、クエスチョニング(Questioning)/クィア(Queer)の頭文字を取った性的少数者を表す言葉の1つ。クエスチョニング/クィアとは「自分の性が分からない人または性別など関係ないと思う人」を指す。より多様な性のあり方を示すために「LGBTQ+」と表現されることもある。

悩みを相談できる人もいなかったので、いつも二択を考えていました。一つは、「男らしく生きてほしい」と願う両親のために、男として生きる。もう一つが、両親には理解できないかもしれないけれど、本当の自分のために女として生きる。そんなことを小学生の時からグルグル考えていたんです。

中学生になると、「自分は何のために生きているんだろう」と思うようになって、自分の立ち位置が分からなくなりました。不安でウロウロしていたら、その弱さにつけ込んでいじめてくる同級生と出会ってしまった。いじめは次第にエスカレートし、先生もクラスの仲間も見て見ぬふり。生きているのがつらいほどの痛みを体験しました。

そして中学2年の冬。ニューハーフのお姉さんと出会って、やっと自分の居場所を見つけることができました。自分に自信が芽生え、いじめっ子に立ち向かう勇気が持てるようになりました。すると、いじめのターゲットが変わって、いじめられなくなったのです。

人生の一番の喜びは、人に必要とされることだと思います。それは一人ではできないことだから、人とつながることが大切なんです。そのことは、被災地を訪問した時も、子ども食堂をしてる時も感じています。

中高生の皆さんは、未来をつくる力を持っています。それって、希望のかたまりだと思うんです。SNSが普及している今は、自分が見たい世界をすぐに見られて、調べたいことがすぐ分かる。選択肢がたくさんあるだけに、迷うこともあると思います。そんな時こそ、人とのつながりを大切にして、希望のあふれる未来をつくっていってくださいね。

(構成:編集部)

はるな愛

はるな愛さん

1972年大阪府生まれ。1996年からタレント活動を始め、テレビ、音楽など幅広い分野で活躍。2009年「ミス・インターナショナルクイーン」で優勝。12年には「被災地で活動した芸能人ベストサポート」に選出・表彰された。経営する飲食店で子ども食堂を開くなど、長年にわたり社会貢献活動に取り組んでいる。

写真:石山勝敏

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。