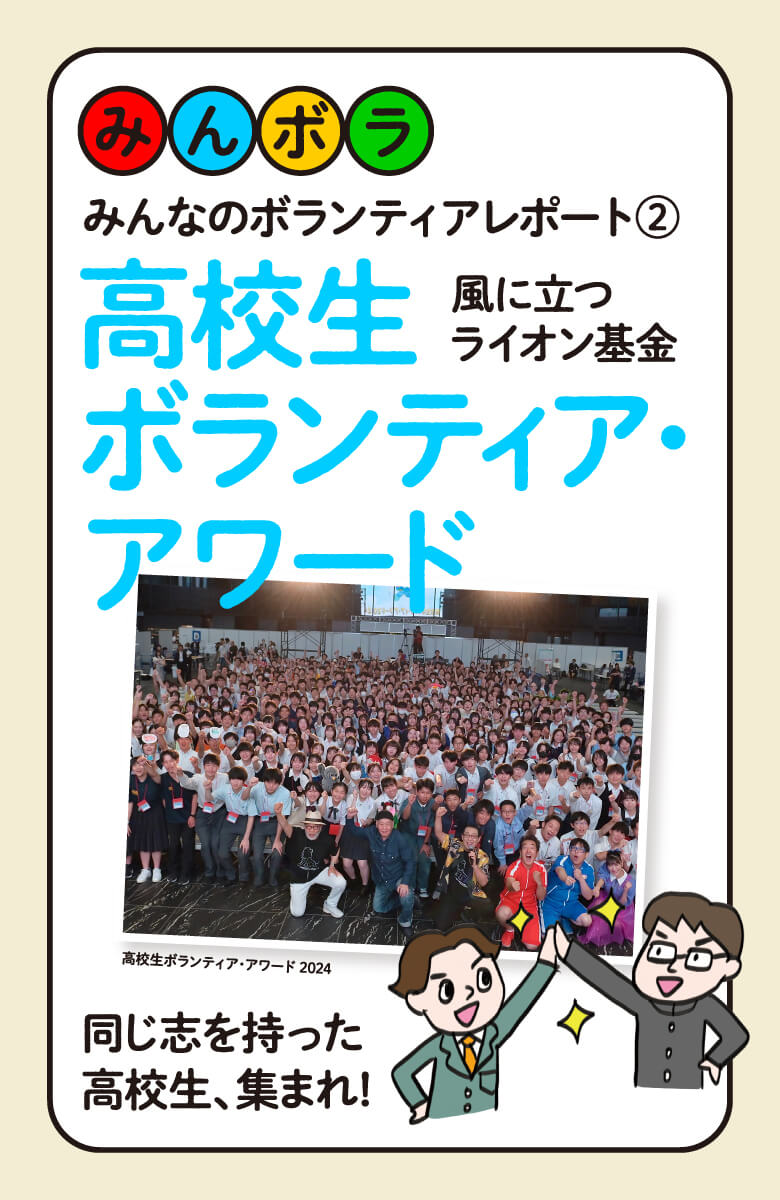

ボランティア活動をする高校生たちが続けている活動を応援するプロジェクト。2016年から開催され今年で10回目。

高校生ボランティア・アワード https://lion.or.jp/va/

歌手・さだまさしが設立した『風に立つライオン基金』が手掛ける、誰かのために行動する高校生たちを応援するプロジェクトです。自分たちの活動を発表するだけでなく、さまざまな活動をする人たちと交流し、理解を深め、連携する場でもあります。

コロナ禍が明け、対面での交流が再開すると、「みんなとリアルにつながりたい」というエネルギーが高まって、コラボでの取り組みが活発になりました。全国で一斉にごみ拾いをしたり、子ども食堂に地場産のりんごを提供したり。同世代のみんながどんな活動をしているのかを知ることで、最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら、うれしいですね。

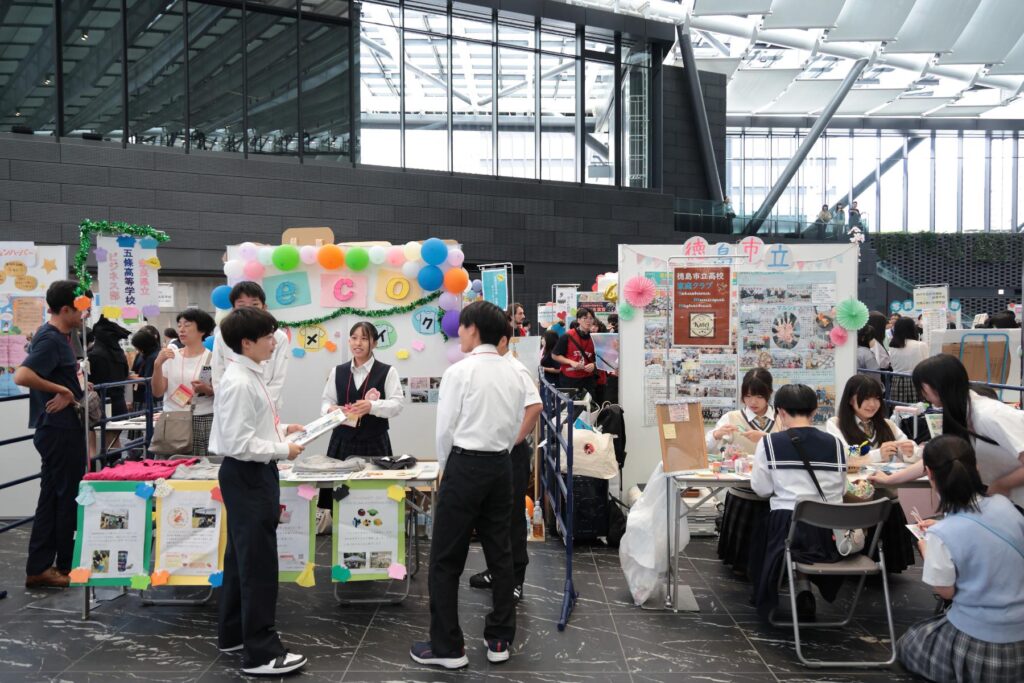

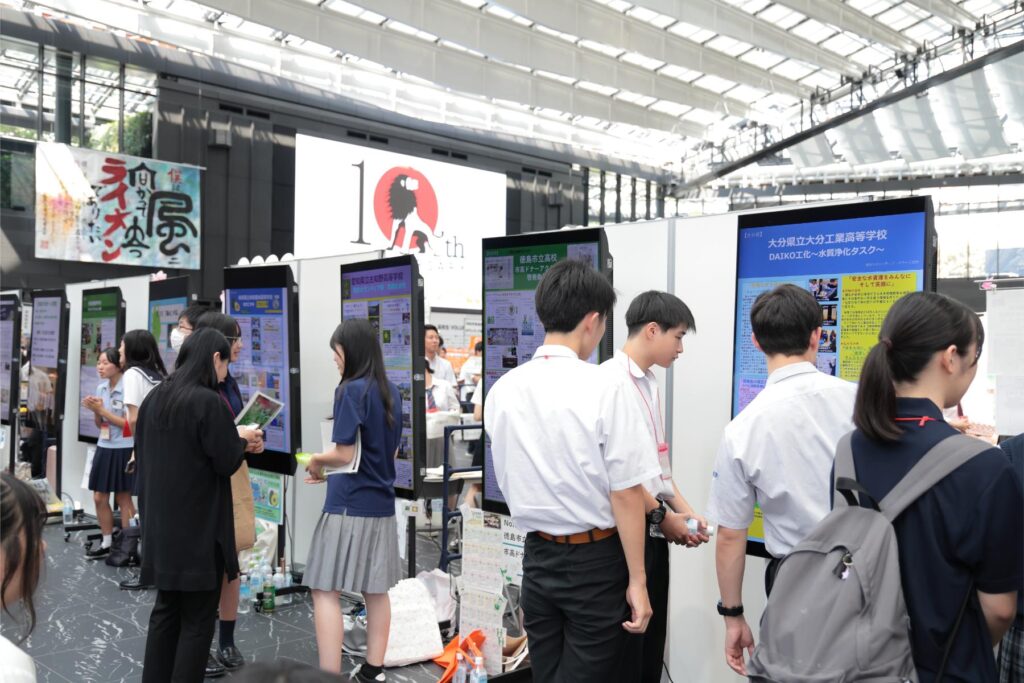

会場内にはブース発表をする団体がいっぱい。2025年は全198のエントリー団体の中から、88のブース発表団体と35のサイネージ発表団体が集まりました。

高校生ボランティア・アワード2024会場のようす

同じ志を持った高校生、集まれ!

元は基金を設立したさだまさしさんの事務所スタッフで、設立時の理事の一人。被災地訪問・支援のコーディネーターを務める。

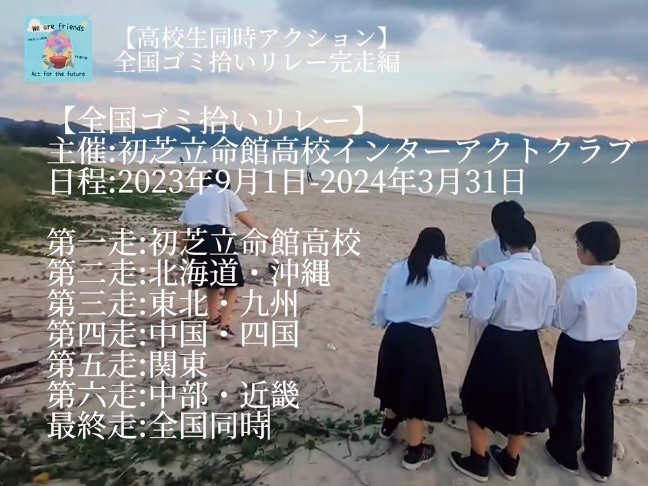

全国ゴミ拾いリレー(2024)

アワードで出会った高校生たちの共同プロジェクト。初芝立命館高校(現・利晶学園大阪立命館高校)が主催し、約50の団体が月ごとに活動。3月には全国同時にごみ拾いのアクション。参加者1382名。集まったごみは約8000リットル。

47分の1プロジェクト(2024)

「令和6年能登半島地震」の被災者の方々を支援するために、高校生たちが募金プロジェクトを立ち上げました。リユースショップと提携し、不要な本やモノを集めて緊急支援に活用する取り組みも。

毎年8月に開催される大会では、選ばれた団体の発表会と交流会が2日間かけて行われます。閉会式では、応援団のパフォーマンスと表彰式が行われます。写真は2024年のもの。

大会委員長さだまさしさん、応援団の皆さんと記念撮影

ブース展示のエリア

2025年8月23日・24日の2日間、「高校生ボランティア・アワード2025」のプログラムが行われました。全国から、「誰かの役に立ちたい」と思っている123団体の高校生たちが集まり、ブースやサイネージを使って発表。大会委員長・さだまさしさんの言葉どおり、若い人たちの志がつむぎ出す未来への希望を感じた2日間でした。

会場風景(新宿住友ビル 三角広場)

サイネージ展示のエリア

高校生ボランティア・アワード2024ダイジェストムービー

宮城県農業高等学校 桜プロジェクトチーム

(宮城県名取市)

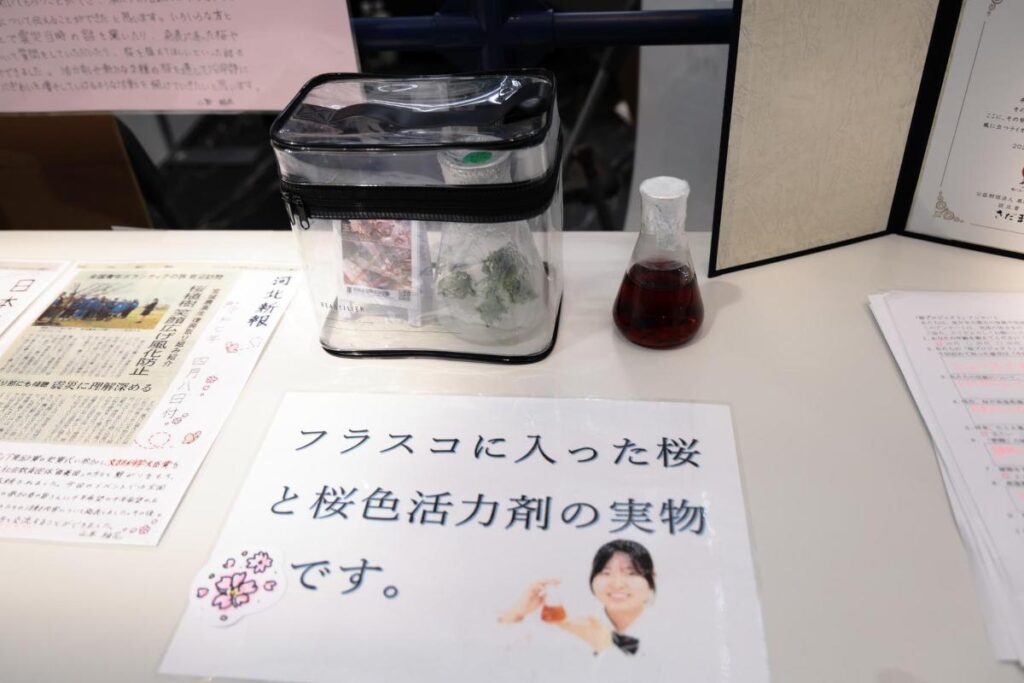

宮農オリジナルの品種「玉夢桜」、「桜色活力剤」の実力は実証済み

「地元から世界へと桜の輪が広がっていて、

未来を変える活動にやりがいを感じています」と

2年生の小野結衣さん(左)

被災地での桜の植樹活動で、地域の笑顔を増やす

東日本大震災の津波に耐えて生き残った奇跡の桜。その桜を元気にするため、別の品種とかけ合わせてオリジナルの「玉夢桜」を開発。さらにバイオテクノロジーの技術で増やし、復興の象徴として被災地に植樹しています。

また、桜の名所として知られている柴田町から「桜が枯れて困っている」と相談されました。調べてみると、過去4年で気温が4.8度も上昇していて、その高温障害が原因と分かりました。そこで、桜を元気にする活力剤の開発をスタート。費用を抑えるため、材料には使い捨てカイロと酢酸を利用。研究と実験を繰り返して、ベストの配合割合を突き止めることに成功。「桜色活力剤」ができました。耐塩性、高温乾燥耐性、保存性に優れ、これを使って桜の生育を大きく改善することができました。

地元の子どもたちに「植樹の仕方を教えてほしい」と頼まれることが多くなり、最近の6か月では545名の地域の人たちと一緒に桜の苗木を植えました。

「桜を通して、人とのつながりが広がっています。桜を見た人たちみんなが笑顔になってくれたらうれしい」と小野結衣さん。被災地域にとどまらず、国際機関とも連携して、未来に希望をつなぐ活動を続けています。ANA賞を受賞。

宮城県農業高校 https://miyanou.myswan.ed.jp

石川県立七尾高等学校 ハザードマップ

(石川県七尾市)

活動について説明し、他校生とも交流を図る

活動メンバーは、山本怜さん(右)、石櫃由奈さんを含めて7人

能登半島地震の体験から、ハザードマップアプリを開発中

2024年元日に起きた能登半島地震を経験した高校3年生が、31の班に分かれて、地震からの復興をテーマに探究活動に取り組んでいます。その一つが、ハザードマップアプリの開発です。

「お正月だったので、自宅とは違う場所で被災した人も多く、避難所や避難ルートが分からない人がたくさんいました。その時に必要とされたのが、避難しながらリアルタイムで得られる情報でした」と、山本怜さん。調査をすると、今ある紙のハザードマップは、見づらくて使いづらい上に、10~20代の認知度が低いことが分かりました。その課題をクリアするために、どこにいても最新の情報収集ができ、世代を超えて支え合えて、手のひらに収まる安心・安全に使えるアプリを考案中。

普及させるために地元で使えるクーポンを付けたり、どこでも受信できるようスターリンクを活用したりと、さまざまなアイデアを盛り込む予定です。現在は、自治体とも連携して、実用化を目指しているところです。国境なき医師団賞を受賞。

石川県立七尾高等学校 https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/nanaoh/

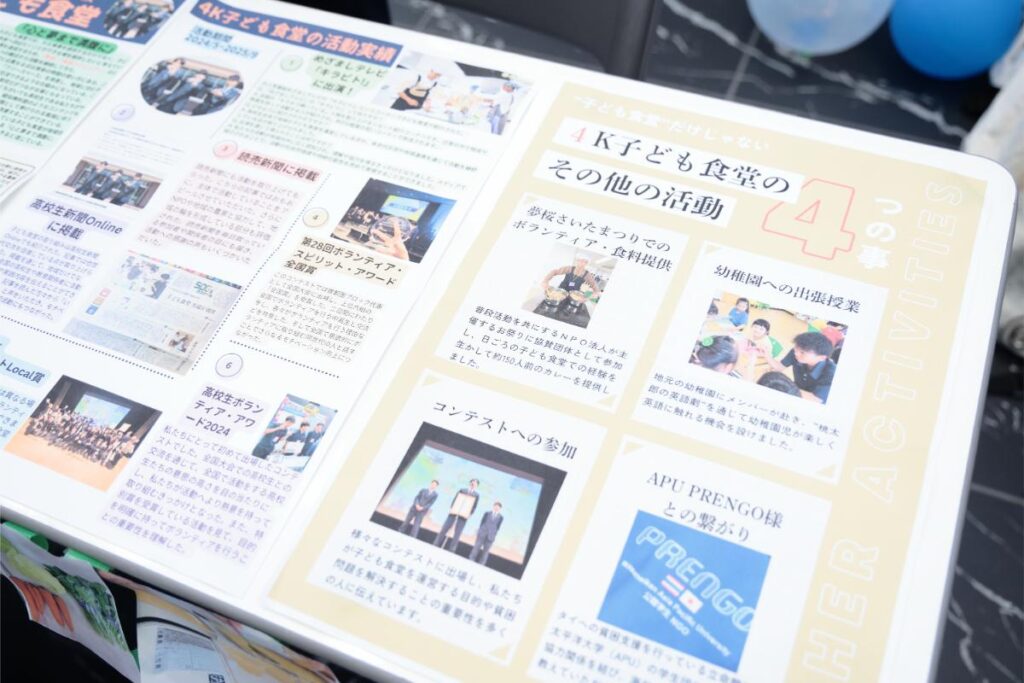

さいたま市立大宮国際中等教育学校「4K子ども食堂」

(埼玉県さいたま市)

左から野本翔生さん、円尾幸太郎さん、村田一眞さん。

「4K」は、3人の名前のイニシャルと子どものKから名づけた。

3人はサッカー部でも活躍

多岐にわたる活動内容は、メディアでもたびたび紹介されています

持続可能な子ども食堂の運営で、地域の課題を解決したい

「地域の貧困、食品ロスなどの社会問題を少しでも解決したい」という思いから始まったプロジェクト。サッカー部員で仲良しの男子生徒3人が、地域や企業と力を合わせて子ども食堂を運営しています。

月に1回、公民館を借りて、無料で食事を提供しています。食材の野菜は、地元の農家さんから、規格外で市場に出せない野菜を無料でいただくなど、食品ロスの削減にも貢献しています。

栄養バランスの取れた献立を考えたり、食材を小さくカットして、子どもたちが食べやすいように工夫するなど、調理も自分たちでしています。子どもたちと一緒に食事をした後は、ゲームで遊んだり、勉強会をしたり楽しく過ごします。地域の人たちと連携したりするなど活動の幅を広げて、全ての子どもたちが幸せになることを目指しています。

さいたま市立大宮国際中等教育学校 https://www.ohmiyakokusai-h.city-saitama.ed.jp/

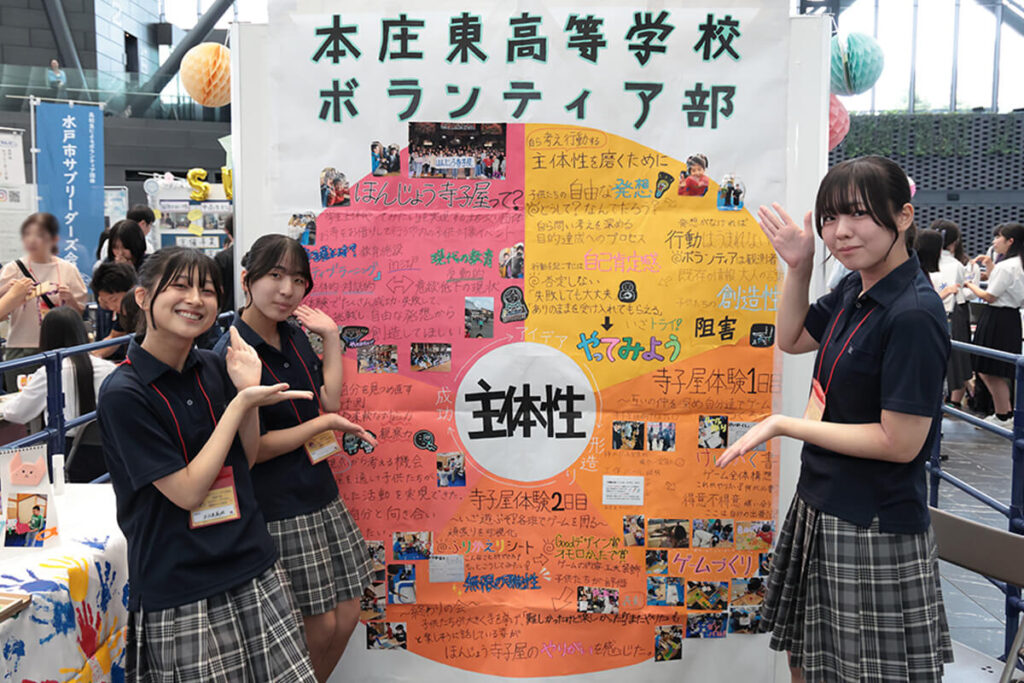

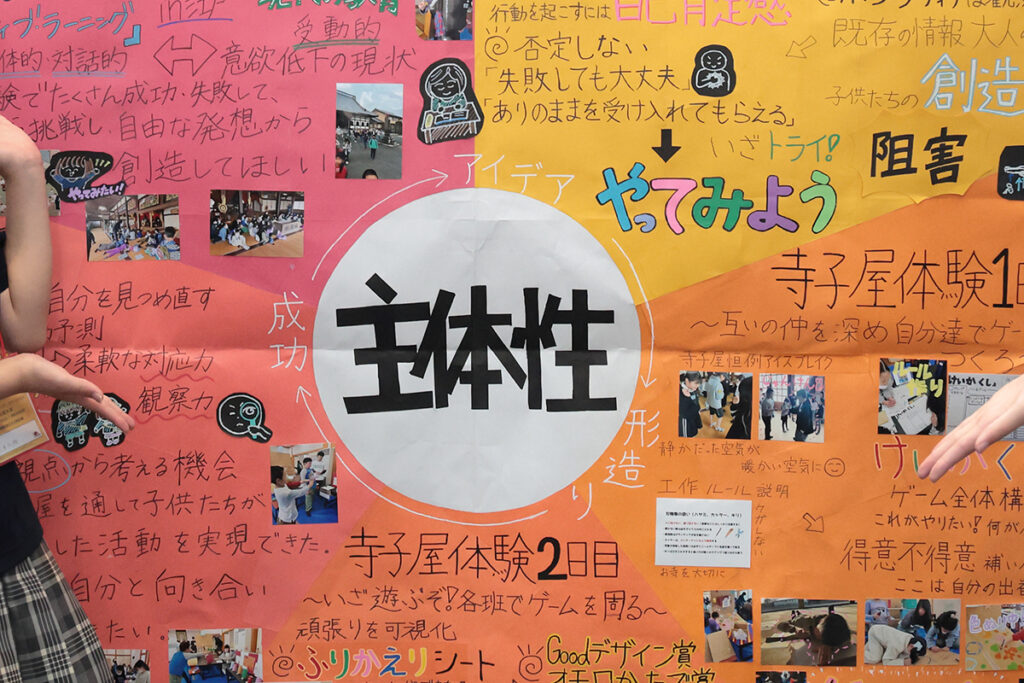

本庄東高等学校 ボランティア部

(埼玉県本庄市)

「直近の春休み寺子屋体験をまとめました」と

副部長の竹井智香さん(左)

直近の春休み寺子屋体験をまとめたボードで、活動内容を説明する

寺子屋体験を通じて、子どもたちの自由な発想を引き出す

「ほんじょう寺子屋」という団体で、長期休みに、小学生向けのイベントを開催しています。これまでにキャンプや農業体験などを行い、今年の春休みは、お寺を借りての寺子屋体験でした。期間は2日間。「主体性」をテーマに、小学生が9グループに分かれて、1日目はオリジナルのゲームづくり。2日目はゲームを楽しみながら、主体性を育めたかどうかを振り返りました。

本庄東高等学校 https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/

ボランティア部(インスタグラム) https://www.instagram.com/he_volunteer/

ボランティア部(X)https://x.com/HEVolunteerClub

福岡県立直方特別支援学校 肢体不自由教育部門高等部

(福岡県立直方市)

左から久保井流星さん(2回生)、

淺香結美子先生、

宮地翔大さん(3回生)

木工の作業学習で出た木片を

活用したメモスタンド。

売り上げを直方市に寄付して社会貢献も果たす

みんなのために。自分たちのために。共生の未来を目指しています。

障がいのある高等部の生徒全員で、それぞれが「できること」「得意なこと」を生かした活動に取り組んでいます。例えば、高齢者施設での傾聴ボランティア、廃材を活用したおもちゃづくりなど、学校内外の活動で、SDGsの視点を取り入れています。

遠方から車椅子での移動なので、なかなか来られませんでしたが、今回、初めての参加が実現しました。「ハンディがあっても誰かの役に立ちたいと思っているので、この大会でたくさんの高校生と交流できて、いろいろ参考になりました。また『勇気をもらった』と言ってくれる人もいて、うれしかったです」と宮地翔大さん。久保井流星さんは、「障がいがあっても働いて自立した生活を送れる社会、誰かの役に立てる社会、誰もが平等で共生できる社会の実現を目指しています」と話してくれました。DREAM WORLD HEALTHCARE PROGRAMME賞を受賞。

福岡県立直方特別支援学校 https://nogata-ss.fku.ed.jp/

静岡県立島田商業高等学校放送部「Smile♡Seventeen」

(静岡県島田市)

アロマキャンドル、ハンドクリームなどのエシカル商品は、

甘いイチゴの香りがほんのり

活動は、放送部の2年生8人で行っています

捨てられてしまう特産のイチゴを活用。エシカルな生活を提案

静岡の特産品、久能山の石垣イチゴが、気候変動の影響で将来的に存続の危機に直面しています。その状況を前向きに捉え、廃棄されるイチゴを活用して、アロマキャンドルやハンドクリームなどのエシカル商品を開発。イベントなどで販売し、その売り上げを地域貢献活動に充てています。

また、エシカルについて楽しみながら学んでもらえるよう、オリジナルの「エシカルすごろく」を制作。エシカルとは、環境や地域社会、フェアトレードなどに配慮した考え方やライフスタイルを選択すること。持続可能な未来を考えるきっかけづくりを、学校や地域に広げています。

「誰でも、今すぐに始められる、最もシンプルなアクションです。消費の視点を変えるだけで、世界を変える一端を担えること を、もっと知ってほしいと思っています」と、その認知度を高める活動を続けています。

静岡県立島田商業高等学校 https://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimada-ch/

みんなの志を

次の世代にバトンタッチ

「高校生ボランティア・アワード」を主催する風に立つライオン基金は、2015年に設立しました。活動スタンスは、「困っている人を応援する人を応援する」というもの。

例えば、海外で活動している日本人の医師や教育者を応援して資金のサポートをしたり、地震や水害などの被災地に義援金を送ったりしています。創設者のさだまさし(シンガー・ソングライター)が、被災地に義援金を届けるとともに、チャリティーコンサートを開いて被災者を元気づけることもあります。

こうした活動の一環として、2016年から行っているのが「高校生ボランティア・アワード」です。

ボランティア活動をしている高校は、全国に3000校以上あるといわれています。志ある若者たちと手を取り合って大きなムーブメントを起こしたい。その志を次の世代にバトンタッチして、心豊かな未来を築きたい。そんな願いが込められています。

高校生には

ものすごいパワーがある。

2018年の西日本豪雨災害で、後に私たちが“総社モデル”と呼ぶようになる、感動的なことが起こりました。

この時、岡山県総社市では、河川の決壊と浸水で大きな被害がありました。そんな中、高校1年生の女子生徒が、市長にショートメッセージを送りました。「私たち高校生に何かできることはありませんか?家で待機しているのは、とてもつらいです」。すぐに市長から返信がありました。「市役所に手伝いに来てください」と。

彼女がこれをSNSで拡散すると、翌朝、市役所には約1000人もの中高生が集結。総社市の泥かきは、高校生が中心となって行いました。

その後、夏休みを利用して、風に立つライオン基金と連携して「みんなのライオンカフェ」をオープン。復旧作業で忙しい親たちの代わりに、子どもたちと遊んだり、勉強を教えたりする居場所づくりをしました。

また、全国から寄せられた支援物資を仕分けして、フリーマーケット形式で、必要なものを自由に持ち帰ることができるようにしました。

こうした働きを見ていて感じたのは、高校生には大人以上にパワーがあって、結集したらものすごい力を生み出せるということ。

それは被災地支援だけにとどまりません。ボランティア・アワードの発表でもあきらかなように、身の周りの困りごとや地域の課題、地球環境の保全までを、高校生発信で解決につなげようと努力しているからです。

高校生には、世界を変える力がある。私たちは、そう信じています。

(構成:編集部)

早野秀之

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。