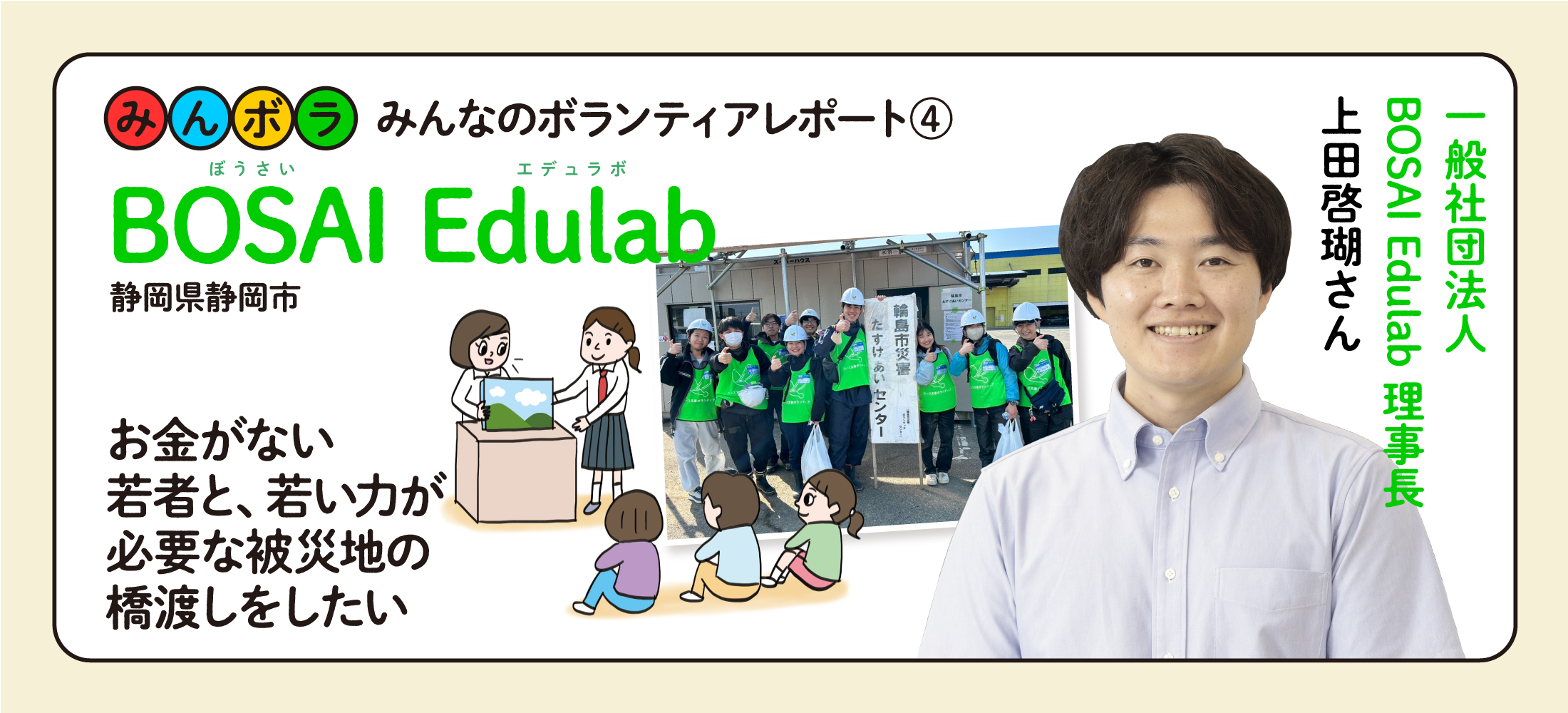

防災教育に取り組む大学発ベンチャー。防災の大切さを知ってもらうため、防災の授業をしたり、ボランティアに行きたい若者をサポートする「ユース災害ボランティア基金」を立ち上げた。

BOSAI Edulab https://www.bosai-edulab.jp/

「被災地でボランティアをしたいけど、お金がない」。そんな若者のために、企業や個人から集めたお金でボランティアの参加費用を支援しています。能登半島地震では大学生ら288人を被災地に送り届けました。

参加者は防災やボランティアについて事前に勉強。現地で2~3泊して支援物資の仕分けをしたり、仮設住宅への引越しを手伝ったりします。初対面の学生同士でも、一緒に寝泊まりをし、地域の人と触れ合ったりしてあっという間に打ち解けていました。

大切なのは被災地の現状を「知って終わり」ではなく、伝えてもらうこと。体験をほかの人と共有し、支援の輪を広げていきたいと思っています。

ボランティアセンターの運営をサポート

ボランティアセンターの

運営をサポート

「ボランティアをしたい人」と「助けてほしい人」の橋渡しをするボランティアセンター。大災害が起きると全国からボランティアが駆け付けるため、物資整理などを手伝う。

学生ボランティアを被災地へ

被災した建物から

荷物や家具の運び出し

被災した建物から大きな家財を運び出し、軽トラックの荷台に乗せている学生ボランティア。被災地では重いものを運ぶ機会も多く、若者の力が必要とされている。

ボランティアには一人で参加する人が半数以上。希望者は多く、募集をすると、定員はすぐに埋まってしまうとか。

子どもを遊びで支援

子どもと一緒に楽器を弾いたり、絵本を読んだり。被災地では、子どもが遊ぶ機会が減ったり、子どもを見守る人が不足したりする。

BOSAIユースアンバサダー

子どもたちにも親しんでもらえるよう、防災を楽しく学べるオリジナルの紙芝居やワークブックを制作し、学校や地域へ提供している(静岡大学との協働プロジェクト)。

実践的な避難訓練

「もしも地震が起こったらどうする?」。生徒が参加する実践的な避難訓練(慶應義塾大学との協働プロジェクト)。

お金がない若者と、若い力が必要な被災地の

橋渡しをしたい

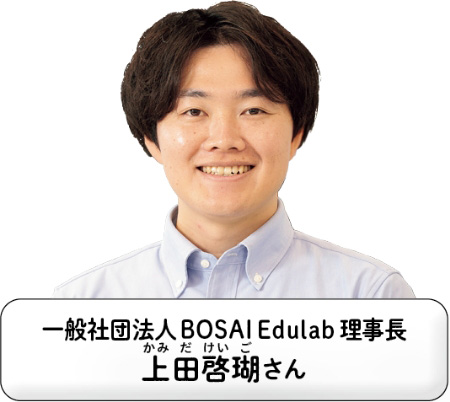

三重県津市出身。高校2年次に津市民防災大学を受講。静岡大学、慶應義塾大学大学院で防災教育を研究し、2023年に筑波大学博士課程に進学。専門は防災教育、地域防災。

「怖い」から「楽しい」へ

テレビで津波の映像を見たり、地震体験車で実際の揺れを体験したりすると「災害はとても怖い」と思いますよね。防災教育は「災害は怖いものだから逃げないといけない」と意識づけるものが多いです。でも、人間には怖いものを忘れようとする心理があり、最初は強く印象に残っても、いずれは忘れてしまいます。だから、防災は「怖い」のではなく「楽しい」と思ってもらえるよう、小説やゲームで学んだりすることで、みんないざという時に行動できるようになると思うのです。

祖父の影響で防災に興味を持った

私が防災に関心を持ったのは、愛知県で防災リーダーをしていた祖父の影響でした。祖父はマジックや紙芝居を使って、地域の人に防災や防犯について伝える活動をしていたのです。私は両親が共働きでよく祖父の家に遊びに行っていたので、祖父の活動にもついて行っていました。地域の人が楽しそうに祖父の話を聴いている様子を見て「防災を楽しみながら広めるってすごい」と自然に興味を持つようになったのです。

おじいさんが見せてくれた防災のマジック。

初めて被災地に行ったのは高校3年生の時です。中学生の頃、登下校時に友人と続けていた道路のごみ拾い活動で表彰を受けたのですが、その時に知り合ったボランティアの方が、熊本地震の被災地に連れて行ってくれたのです。

小学6年生の時に起きた東日本大震災ではボランティアに行くことができず、もどかしい思いをしていましたが、熊本では実際の現場を目の当たりにして「災害で亡くなる人を減らしたい」という思いが強くなりました。

高校3年の時に行った熊本地震のボランティア。

益城中央小学校(熊本県益城町)の避難所で、避難されている方に話を聞いているところ。

大学は防災教育を学べる研究室がある静岡大学に進学。ボランティアサークルも立ち上げ、西日本各地の災害現場で活動しましたが、お金が足りなかったり、どこに行ったらいいのか分からなかったりと課題に直面しました。だからこそ、学生が安心してボランティアに参加できるよう、必要な「お金」と「情報」と「チャンス」を与える枠組みを作ろうと「ユース災害ボランティア基金」を立ち上げたのです。

若者の力で復興を支えたい

「ユース災害ボランティア基金」の特徴は、被災地へ出発する前に災害ボランティアに関わる専門家の話をオンラインで受講できることです。事前に持ち物や注意事項を説明するオリエンテーションはよくありますが、災害や防災の基礎知識を学べる機会は珍しいと思います。

基金が発足して初めての派遣は、2024年の能登半島地震でした。定員は50人でしたが、倍以上の応募があり「熱い思いを持った学生がたくさんいるんだ」と、とてもうれしくなりました。ボランティアは基本的に大学生が対象ですが、18歳以上の保護者と一緒なら高校生も参加できます。自分一人では小さな一歩でも、みんなで行けば大きな力に変わります。

将来的には全国の大学にボランティア基金の支部ができたらいいなと思っています。災害ボランティアを経験した学生たちが支部に所属して、近くで災害が起きたらすぐに動ける。そんな仕組みができたら、日本がもっと災害に強い社会になると思っています。

(構成:編集部)

上田啓瑚

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。