本やマンガを読んで、「あんなふうに行動できたら」と思ったことはありませんか?

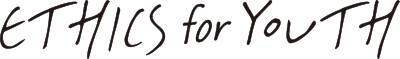

小説やマンガなど、物語のキャラたちが教えてくれることはたくさんあります。一歩踏み出す力も。スケザネさんに「何かを始めたくなる物語」を案内してもらいました。

「困難にぶつかった時、どう立ち向かえばいいの?」「新しいことに挑戦する時の緊張感ってどうなの?」そんな疑問に答えてくれるのが、ゲームやアニメ、マンガ、小説などの物語です。

普段は、自分を軸にして生きているので、誰かの気持ちになって考えるのは難しいもの。でも、物語を読むと、共感できるキャラクターに自分自身を重ね合わせてドキドキしたり、一緒に悩んだり成長したり、追体験できる。それが物語の力。誰かの気持ちになれ、どんな理由でこの行動をしているのかも分かります。

中でも、自分とキャラの重なり合う回路が特に強いのが、『ドラゴンクエスト』などのRPG(ロールプレイングゲーム)。プレーヤーが能動的に物語に関わり、自分がキャラクターにダイレクトに重なるから。『吾輩は猫である』のように一人称で語られる小説も、物語に入りやすいですね。

『吾輩は猫である』

夏目漱石

(講談社)

僕自身が学校でどう振る舞えばいいのか分からなかった時、ヒントをくれたのが、『The MANZAI』です。引っ込み思案な転校生・瀬田歩を、イケイケのクラスメート・秋本貴史がスカウトして漫才コンビを結成。笑いがコミュニケーションツールになることを教えてくれます。

霜降り明星のせいやが書いた半自伝小説『人生を変えたコント』もお笑いが突破口になることを教えてくれる青春物語です。主人公は、自己紹介でウケを取ろうとして失敗し、いじめが始まる。ある日友だちにお笑いが好きだと打ち明け、コントの台本を見せたら、「めっちゃ面白いやん」と絶賛してくれた。そこから一気にクラスになじんでいきます。主人公がお笑いを突破口として逆転し、青春を取り戻す様子は痛快です。

学校のように限られたフィールドにいると逃げ場所がありません。今いるフィールドで、今持っているカードでやるしかない。そんな時に有効なのは、何か新しいことを始めて自分の手札を増やすことだと思います。

『The MANZAI 上 つきおうてくれ』

著/あさの あつこ

(ポプラ社刊)

『人生を変えたコント』

せいや(霜降り明星)

(ワニブックス)

僕が高校1年の時に獲得した手札は勉強でした。小学校から私立の一貫校に通っていたので、高校1年まで本当に勉強しませんでした。ところが初めて好きになった女の子が東京大学の医学部に現役合格するような勉強のできる子。この子と仲よくなるには、勉強して「頭がよくなる」という手札を増やすしかないと思って猛勉強しました。

スイッチを入れてくれたのがドラマ『ドラゴン桜』。偏差値36の高校生が東京大学の現役合格を目指して奮闘する話で、具体的な勉強法を知りました。さらに、ドラマ『相棒』の杉下右京みたいに頭のいい人になりたいと憧れ、一気に勉強にハマっていきました。最近作では『ガクサン』が、勉強の新しい扉を開いてくれます。

勉強は、全国どこにいても、今すぐ一人で始められます。しかも、学習アプリや参考書などの学習支援ツールも豊富。中高生にとって、勉強は最強の武器だと思います。

『ドラゴン桜』(TVドラマ)

デジタル配信中

写真提供:TBSテレビ「ドラゴン桜」

『ガクサン』1

佐原実波

(講談社)

モーニングKC/全9巻

ゲームのシナリオライターを始めたものの、うまくいかずに悩んでいた時、背中を押してくれたのが『ブルーピリオド』でした。

絵の魅力に突然目覚めた矢口八虎が主人公。超難関の東京藝術大学を目指しますが、スランプに陥り、成功体験に縛られていたことを自覚します。自分のベストなんて、世界のベストと比べたら大したことはない。そう気づいて、前に進むことができました。

一歩を踏み出し、扉を開けた「その先の世界」を見せてくれるのも、物語のすごいところ。「頑張ろう」と思わせてくれるし、「いつか自分がガラッと変わる何かに出合えるかもしれない」という期待と、踏み出す勇気をくれます。

『チ。―地球の運動について―』は、中世のヨーロッパを舞台に、禁じられた地動説を命がけで研究する人たちを描いたマンガ。自分の衝動に身を任せ、何かに夢中になることは、最大の才能なのだと教えてくれます。部活でも趣味でも何でもいい。何かを始めることは、「夢中になれるもの」に出合う可能性の扉を開くことでもあるのです。

『ブルーピリオド』1

山口つばさ

(講談社)

アフタヌーンKC

『チ。―地球の運動について―』第1集

魚豊

(小学館)

物語の主人公は、必ず失敗するもの。失敗もなく成功する物語はありません。なぜなら、それでは起伏がなくて面白くないから。特に第1話は、主人公の失敗から始まることが多くなっています。『鬼滅の刃』は、主人公・竈門炭治郎の家族が鬼に襲われたのが始まり。『呪術廻戦』は、主人公・乙骨憂太が呪術師に死刑宣告されて物語が動き出します。

主人公は、失敗したところからしか頑張れないし、失敗しないとエンジンがかからない。どんな主人公だって一度は失敗している。そのことを知れば、失敗しても大したことじゃない、「自分の物語」が始まるのはこれからだと思えるのではないでしょうか。

10代の頃にできることは、今いるフィールドの中でベストを尽くすこと。失敗しても取り返せることがほとんど。また頑張ればいいのです。

「物語」のフォーマットを自分自身のことにも当てはめて、何かを始める時のジャンプボードにしてください。

『呪術廻戦』1

芥見下々

(集英社)

ジャンプコミックス

● キャラたちで追体験する

● 挑戦すると自分の手札が増える

● 勉強は最強の武器

● 夢中になれるものを探そう

● すべては失敗から始まる

物語の力は「誰かになれる」こと

僕は2023年までゲームのクリエーターをしていました。『ドラゴンクエスト』のシナリオライターは5~6年やっていたでしょうか。子どもの頃から本よりもゲームによく接していたので、僕の物語の体験というと、ゲームが一番大きいです。

物語の力は、「誰かになれる」ということ。それを強く感じられるのはゲームと小説だと思うんです。マンガやアニメ、映画のようにキャラクターが動いていると、自分ごととして捉えにくくなりますが、小説は文字しかないので、自分と主人公を重ねやすいんです。

僕が中高生くらいの時によく読んでいたのは、あさのあつこさんの小説です。『THE MANZAI』を紹介しましたが、『バッテリー』は野球。新しく何かを始める時の緊張感だったりと、ぶつかってしまった困難や、それにどう立ち向かい、どう克服していくかがイキイキと描かれています。キャラクターの気持ちを追体験できるので、一緒に成長していくことができると思います。

多くの扉が待ち受けている4月

扉の先にあるいろいろな可能性を追体験できるのが、森見登美彦の『四畳半神話大系』。主人公は、京都大学の新入生の「私」が、ある時は野球サークルに、また、ある時は写真サークルに入るというように、選んだサークルによってどんなキャンパスライフを送るのかを、パラレルワールドで描いた一人称小説です。アニメ化もされています。

短編小説集になっていて、作品ごとに主人公の「私」が、毎回1年生の4月に戻り、「今回はこのサークルに入る」と決めていくのですが、面白いのは、どのサークルに入っても、盟友で宿敵の小津と出会い、小津のせいで必ず失敗をすること。そこがこの作品の魅力となっています。

「バラ色のキャンパスライフの扉が無数にある」と、主人公が毎回言うのですが、その通り。大人になると、年を追うごとに扉の数が減っていきます。けれど、10代の頃の扉は無数にあって、その選択肢もまた無数にある。特に、進級や進学で新たなフィールドにデビューする4月は、より多くの扉が待ち受けています。

「テニス部に入った自分はどんなだろう? 」「野球部に入ったらどうなるかな? 」「親友が写真部に入ったから、入っちゃおう」とか、たくさん妄想して、可能性を探ってほしいと思います。

逃げるのが武器になることもある

扉を開けて、何かを始めてみたけれど、どうしても楽しめないこともあるかもしれません。そんな時は、逃げてしまえばいい。逃げるのは失敗ではなく、場合によっては武器にもなる。そう教えてくれるのが、松井優征のマンガ『逃げ上手の若君』です。

主人公は、鎌倉幕府の最後の執権・北条時行。潔く死ぬことが名誉とされた時代に、ひたすら逃げ続け、困難を乗り越えて、命をつないでいく話です。 苦難に負けず、生き延びるということに尊さを感じるし、勇気づけられます。例えば、「学校がイヤだ」「部活もイヤだ」「親もイヤだ」と感じたら、「今日から逃げてやる」と意識を変えてみるといい。その先には、新たな可能性が広がっているかもしれません。

『バッテリー』

あさの あつこ(KADOKAWA/角川文庫)

『四畳半神話大系』

森見 登美彦(KADOKAWA/角川文庫)

『逃げ上手の若君』

松井 優征(集英社)

ジャンプコミックス

(構成・編集部)

渡辺祐真

『物語のカギ』渡辺祐真/スケザネ(笠間書院)

渡辺 祐真さん

1992年生まれ。東京都出身。ゲーム会社で『ドラゴンクエスト』のシナリオライターを経て、2021年から文筆家、書評家として活動。文学系YouTubeチャンネル『スケザネ図書館』の発信、テレビ・ラジオなど各種メディア出演、書評の連載、トークイベントなどで幅広く活躍。著書に『物語のカギ「読む」が10倍楽しくなる38のヒント』。

写真:石山勝敏 イラスト:イラカアヅコ

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年春号(No.9)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。