安全で快適な建物を造るために、建物の構造計算をしたり、空調や電気のシステム、外観などをデザインします。みんなが家を持つ当たり前を実現しようと、未来志向で研究開発をしています。

「建築学」は身近な学問

建築学は、人類の歴史と文化とともに発展してきた、とても身近な学問です。その分野は幅広く、例えば、住居やビルなどを造る建築デザイン、道路や橋の土台を造る土木工学、地域社会や都市をデザインする環境工学など実に多様。さらに、街づくり、地域再生、災害復興、環境エネルギーなど、学ぶ範囲はどんどん広がっています。

現在、私が研究・開発を進めているのは、わずか数時間で建てることのできる「インスタントハウス」です。研究を始めたのは、2011年3月。東日本大震災の被災地を視察した時、避難所にいた小学生から言われた言葉がきっかけでした。「仮設住宅ができるまで、なんで3〜6カ月もかかるの? 大学の先生だったら、すぐに建ててよ」

家がなくて困っている人たちに何もしてあげられなかったことがショックで、建築の専門家として何かできることがあるはずだ、避難所にあった段ボールを使って家が建てられないだろうかと考え始めました。それまで私が取り組んでいたのは、安全で快適、美しさを追求した建築物のデザインや設計に関する教育の研究でした。しかし、この時に方針転換。困っている人たちに、家を届けることが目標になりました。

インスタントハウスの誕生

仮設住宅を建てるのに、なぜ数カ月もかかるのか。インスタントハウス造りは、その理由を考えることから始まりました。その理由と反対のことを考えていったのです。

例えば、一般的な住宅は堅く重い材料を使い、部品も多いので高価になります。それなら、柔らかくて軽い材料を使い、部品を少なくすればいい。小さく運んで現地で大きく、インスタントに建てる。家の形が見えてきました。

次はそれを実現すること。それには、すでにある建築材料を使うのではなく、原理から考える必要がありました。そして、ダウンジャケットにヒントを得て、空気を利用することを思いつき、さまざまな材料で実験を繰り返しました。最終的に、テント幕を膨らませて、内側から発泡材を吹き付けて構造体にするという、インスタントハウスの形ができました。

愛着を持ってもらいたくて、見た目の愛らしさにもこだわった。

“お菓子の家”の実現に向けて

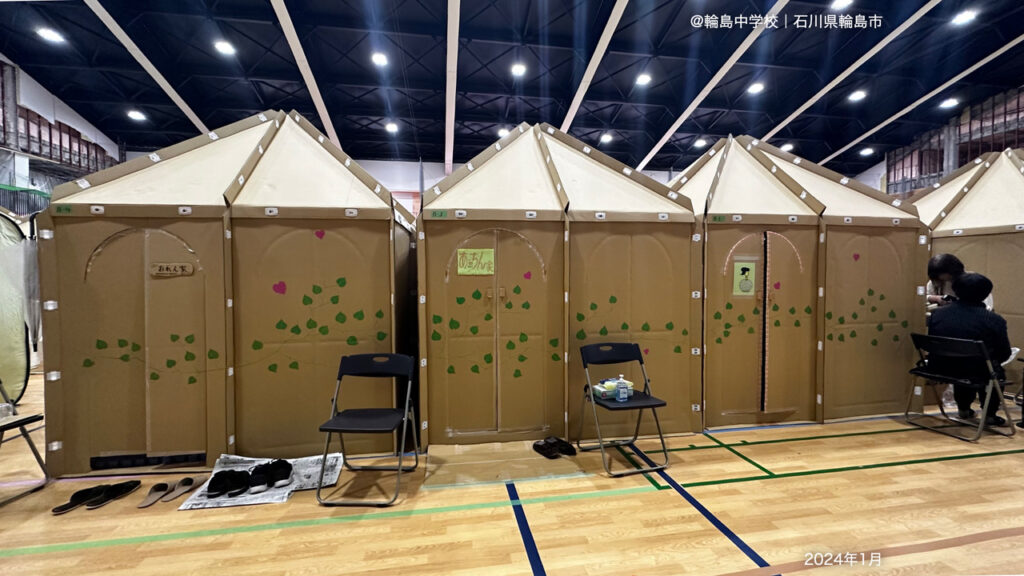

現在、インスタントハウスは、アップデートを重ねて、被災地や難民キャンプなど、さまざまな場面で活用されています。2024年の元日に北陸を襲った能登半島地震では、大学にたまたま保管していた段ボールの屋内用インスタントハウス10棟を車に積み、翌日には現地入り。極寒の体育館に、避難していた人たちと一緒に設置しました。10月29日現在で、屋内インスタントハウスを1000棟ほど、屋外用を200棟ほど設置できました。

今、最も力を入れているのは、“食べられる家(エディブルハウス)”の研究開発です。ドーナツ生地くらいの柔らかさの発泡材に着目し、「ドーナツで造れるかも?」と考えたのが出発点。食べられるインスタントハウスが実現すれば、材料を現地調達できるうえ、フードロス対策にもなり、もっと安価になります。不要になったら分解して土に還すこともできるので、環境負荷も減らせます。SDGsにも貢献する「家」になると期待しています。

建築学とは?

建築構造や環境などの工学分野、建築史や文化などの人文社会学的分野、デザインなどの芸術分野を幅広くカバーする学問。建築の基本は、人が快適に過ごせる建築物を造ること。新築は「上棟式」などをするように、お祝い事でもあります。建物を造ることで、未来への希望を育むお手伝いができます。

2種類のインスタントハウス

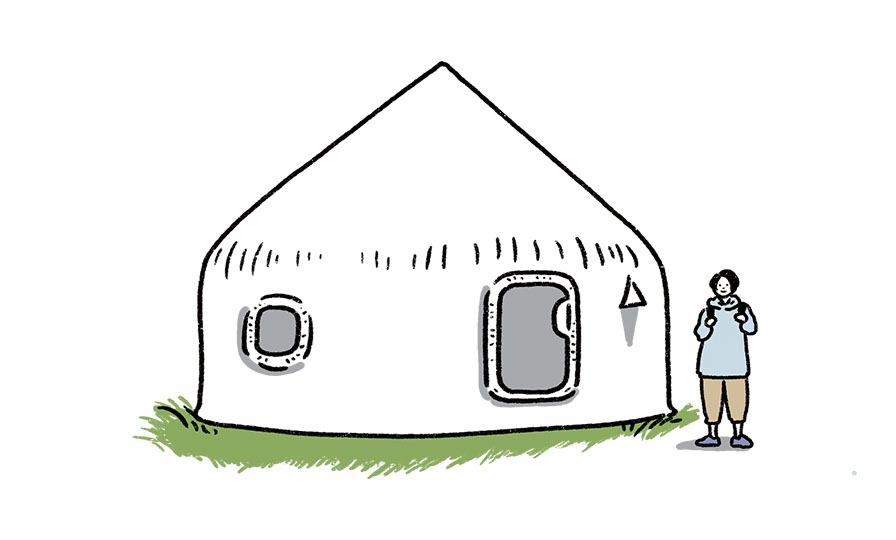

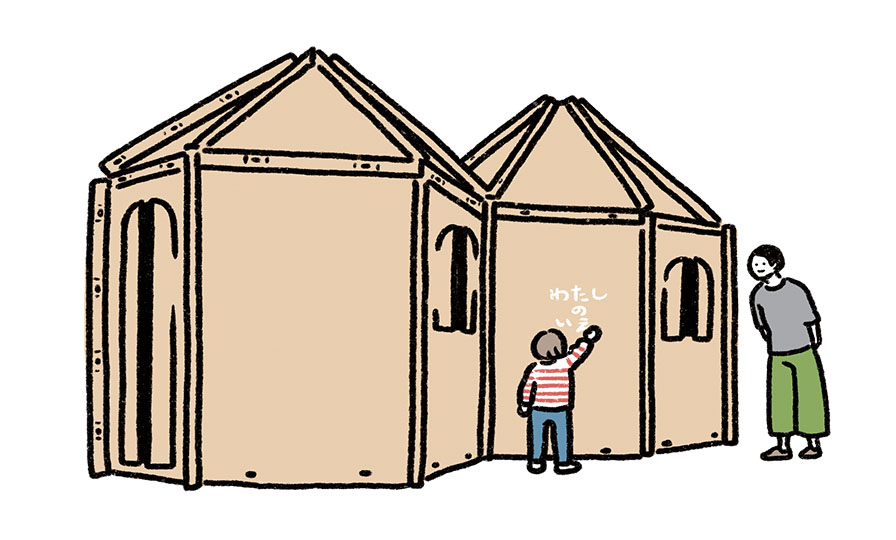

インスタントハウスは、遊牧民のゲルに似た白い外観をした屋外用と、段ボールを組み立てる屋内用の2タイプあります。どちらも、誰でもあっという間に建てられます。遮音性、断熱性に優れ、形や大きさも自由に選べます。窓を開けたり、壁に絵を描いたりして、ユーザーのオリジナリティも反映できます。

被災地支援の費用は寄付で

被災地支援のためのインスタントハウスの費用は、名古屋工業大学への寄付金でまかなわれています。当初は屋外用1棟で250万円ほどかかっていましたが、改良を重ね、今では約25万円に。照明やヒーター、カーペットなど最小限の家具付きです。その国その地域の仕組みと連携できれば、必要とする人たちにさらに届けられるようになります。

https://www.nitech.ac.jp/kikin/

インスタントハウスは2タイプ

■屋外用インスタントハウス

遊牧民のゲルに似た白い外観。遮音性、断熱性に優れ、形や大きさも自由に選べます。室内も広く、ライト、ヒーター、カーペットを付けての提供。軽量であることから、余震のある地震の影響が大きい地域にも向いていて、モロッコ大地震の被災地でも活躍しました。

■屋内用インスタントハウス

2024年の能登半島地震の被災地の避難所で活躍したのがこのタイプ。段ボール製なので、世界中のどこにもある素材で簡単に造ることができます。段ボールなので、皆さんそれぞれに絵を描いたり飾り付けをしたりして楽しんでいました。

輪島中学校に設置したインスタントハウス

和菓子屋の息子に生まれた私は、小さい頃から和菓子職人になる夢を持っています。建築家になった今も、その気持ちは変わりません。

高校生の時には、「青春18きっぷ」で全国の銘菓を食べ歩いて修業先を探したり、大学に進学して建築の道に進んでからも、「この建築技術は、和菓子の創作にも役立つかもしれない」と、学びながらもそんなことを考えていました。

建築と和菓子。全く違うものと思うかもしれません。しかし、学んでいると、この2つには共通する部分が多いのです。

まず、季節感を大事にすること。建築では、冬は暖かく、夏は涼しい構造を考えます。和菓子も、二十四節気ごとに旬の趣向を凝らします。

和菓子職人の父がこんな話をしてくれました。「木造の住宅は、裏山で伐ってきた材木で建てると長持ちする」。地場産の材料で作った和菓子がおいしいのと同じで、地元の材木は、その土地の気候と相性がいいんです。

また、建築では、コンクリートの作り方を15回の講義を通して学びます。コンクリートの水の割合や、砂利の細かさについて学びながら、小豆と水の配合を調整することや、米粉と米を細かくしたものの割合などを思い出し、建築と和菓子は似ているなと関連付けたりしていました。

演習で模型を作る時も、みんなは発泡スチロールや厚紙を使っていましたが、私は和菓子で作っていました。和菓子のほうが手にフィットするので、自由な曲面が作りやすいのです。講評会の後は、みんなで模型を食べていました(笑)。

大学院に進み、海外で建築の修業をしていた時も、週末は洋菓子店でパティシエから菓子作りを教えてもらいました。

そして、現在取り組んでいるのが食べられる“お菓子の家(エディブルハウスedible house)”の開発。これは小さい頃からの夢を追究してきた結果なのかもしれません。

中高生の皆さんへ

中高生の頃は、夢がある人も、やりたいことが分からなくて模索中の人も、無理に学科を決めず、今の段階でやりたいことや、達成したいことに関連する分野を選ぶといいです。その時にベストだと思うことをやっていれば、自然と夢につながっていきます。難しい局面になっても、トライアルを繰り返すうちに、自分が理想と考える世界像につながっていくでしょう。

それから、テストの点数や偏差値にとらわれ過ぎないでほしいです。

テストは、100点満点だったら、間違えたら減点されるだけ。「私は150点を目指したい」と思っても、達成できません。

この100点満点というのは、過去のよかったものが載った教科書が基になっています。すでに明らかになっていることばかりなので、研究しても何の役にも立ちません。

でも、大学でやる研究活動は違います。いろいろな謎を解明したり、新しい技術を開発したり、未知の課題に取り組みます。いわば、「未来の教科書」を作っているような感じです。

中高生の皆さんも、自分の達成したいことを大事にして、その分野で未来の教科書を作るイメージを持つと、取り組むべき課題がはっきりしてきます。大事なのは、好奇心を持って、失敗をおそれずにチャレンジすることです。

(構成・編集部)

北川啓介

北川啓介さん

1974年愛知県生まれ。2001年名古屋工業大学大学院工学研究科社会開発工学博士後期課程修了、博士(工学)。同大准教授を経て現職。研究分野は、建築・デザイン。約20年の国内外での建築設計や建築教育の経験を生かし、未来志向の建築や都市を考案・実用化している。インスタントハウス技術の考案者。

写真:桂 伸也 イラスト:くぼあやこ

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2024-25年冬号(No.8)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。