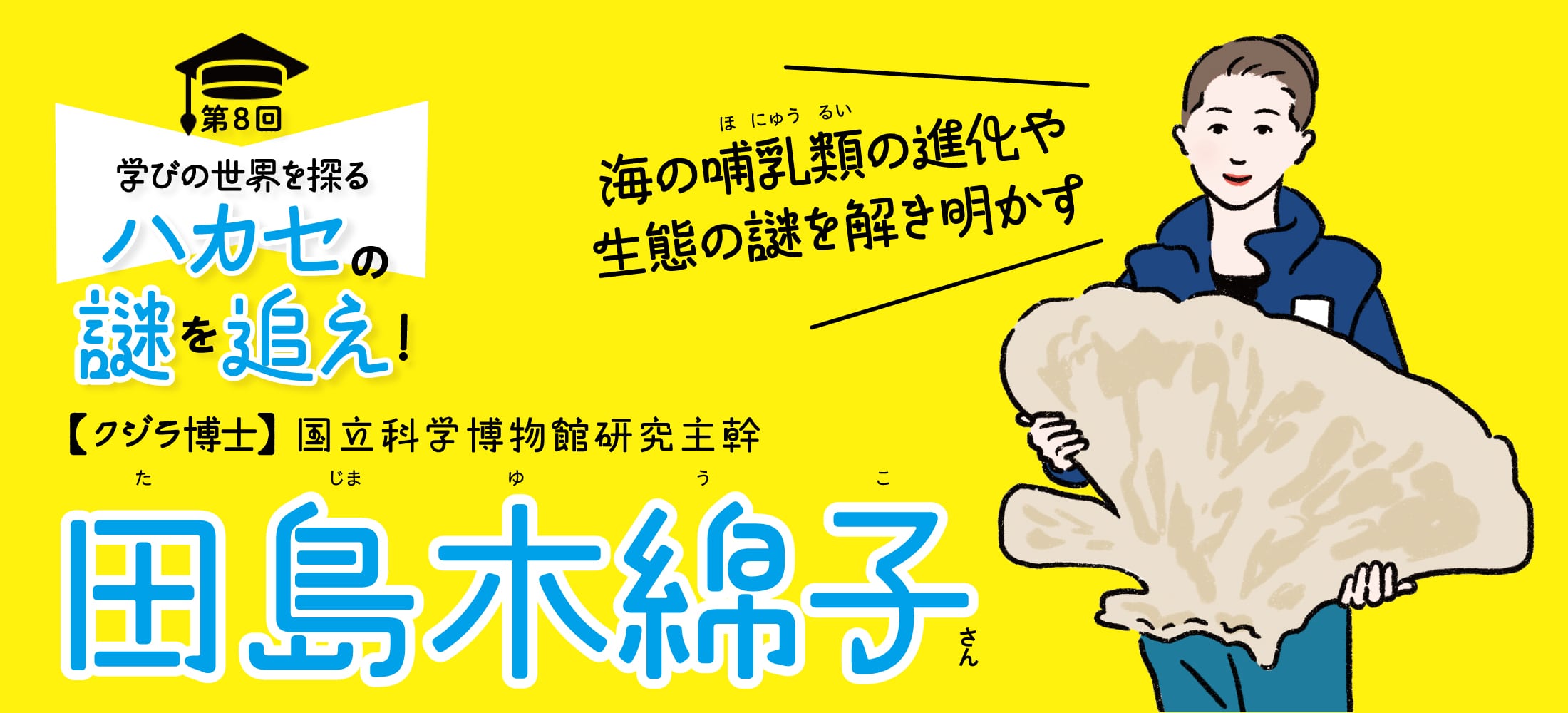

クジラやイルカなど海の哺乳類を研究。ストランディング個体を解剖して、進化や生態の謎を解き明かしています。

ヒトと共通点の多い海の哺乳類

クジラやイルカ、アザラシ、マナティなど、海の哺乳類について研究する学問はさまざまですが、私の専門は、海生哺乳類学と獣医病理学です。陸上生活をしていた彼らが、なぜ海に戻ったのか。そして、海で暮らすためにどのように進化し、どんな生活をしているのかといった、進化や生態の謎についても調査・研究しています。

小さい頃から動物好きで、動物のお医者さん(獣医)を目指していました。大学生の時に『オルカ 海の王シャチと風の物語』(水口博也著)という本に感銘して、野生のシャチに会いにカナダのバンクーバーへ。シャチは、生きるために残虐な狩りをする一方、仲間と子育てをして暮らしています。そのギャップと、人間と同様に社会性を持ち、食物連鎖の頂点にいること、見た目のかっこよさなどに魅了され、海の哺乳類の研究をしようと決めました。

国立科学博物館の研究員としての主な仕事は、標本の収集、研究、教育普及です。中でも重要なのが標本の収集。標本がなければ研究も教育普及もできないからです。

海の哺乳類が海岸へ打ち上げられ、自力では海に戻れなくなった状態を「ストランディング」といいます。海岸などでストランディング個体が発見されたという連絡が入ると、急いでその自治体に相談し、現地に駆けつけます。海の哺乳類は標本収集が難しく、機会も限られているので、できる限りの標本を回収したいのです。

国立科学博物館資料室で。2008年に北海道で発見されたクロツチクジラのタイプ標本。

タイプ標本は、新種を発表する際に基準となる標本で、世界でたった一つの宝物です。

マッコウクジラを解剖

最初に大型クジラのストランディング調査に参加したのは大学院生の時。静岡県の海岸に打ち上がったマッコウクジラでした。体長は約16メートル、推定体重は50~60トン。これほど大きなクジラに出会える機会はまれなこと。死亡確認しようにも、波がザッパーンと打ち寄せて心音が聞こえず大苦戦しました。個体がどんな状態になっているかは現地に行かないと分かりません。時間がかかると腐敗が進むので、その場で臨機応変に動くしかないのです。

ストランディング調査では死因も探ります。哺乳類である彼らは、自然死や事故死のほか、肺炎やがん、動脈硬化症、心筋梗塞、ウイルス感染症など、人間と同じ病気にかかります。また、海洋プラスチックなどの環境汚染物質が蓄積して内臓や免疫システムにダメージを与えていることも。

地球上の7割は海です。私たちはそんな海からどれだけ恩恵を受けているかご存じですか? そして、同じ仲間の哺乳類も海にいる。でも、そんな彼らが今、悲鳴をあげているのです。その現実を広く知ってもらうためにも、日夜、研究・調査に勤しんでいます。

2001年に静岡県大須賀の海岸に打ち上がったマッコウクジラ。

発見時は生きていたので、地元の人たちやマスコミも集まって大騒ぎでした。

2002年鹿児島県の海岸に打ち上がったマッコウクジラをクレーンで吊り上げているところ。

調査には1週間かかりました。

クジラの“鼻水”

新たに取り組んでいる課題は、クジラの鼻水とうんちの収集と解析です。分かりやすく鼻水と言っていますが、実際はブロー(潮吹き、呼気)に混ざっている鼻粘膜のこと。採取したDNAから血縁関係を、排泄物から食物連鎖を調べています。自然環境について考えるには、地球をワンヘルスとして考える必要があるのです。

日本はクジラの宝庫

地球の約7割は海。そこから人間はたくさんの恩恵を受けています。けれど、陸にいると、そのことを忘れてしまったり、日々の生活に関係ないと思いがちです。

そんな時、海は身近で大切な存在だと気づかせてくれる一つが、海の哺乳類たち。海にいるわれわれと同じ仲間が悲鳴を上げていることを知ると、海を守ることが、私たち人間を守ることにつながっていると感じられるのではないでしょうか。

四方を海に囲まれた日本には、世界のクジラ約90種の約半分にあたる45種ほどのクジラがいます。だから、北海道から沖縄まで、ホエール・ウオッチングも盛んなんですね。こんなにたくさんのクジラが見られる国はなかなかありません。海を含めた自然に触れて、海の哺乳類を含む野生生物を観察・体験する機会がたくさん持てるといいですね。

例えば、年明けの1月にも調査で訪れた三宅島では、陸からでも多くのザトウクジラが見られます。この時期は、子育てのために南下してきたザトウクジラの親子の姿が見られます。本当に感動します。

ちなみに、近年、海の哺乳類フリークに最も注目されているのが、根室海峡です。シャチも見えますし、ヒゲクジラ、クロツチクジラ、ラッコもいます。

この写真は、高知県の土佐湾でカツオクジラの親子を撮影したもの。こうした親子が日本の土佐湾に普通にいるのですよ。

この種は長年、「ニタリクジラ」といわれていましたが、このクジラがニタリクジラなのかカツオクジラなのか、国内では根拠を基にした見解が示されていませんでした。

しかし、土佐湾うんこプロジェクトでサンプルが採取でき、解析した結果、カツオクジラと同定されました。

©クジラのうんこプロジェクト 撮影:塩崎彬

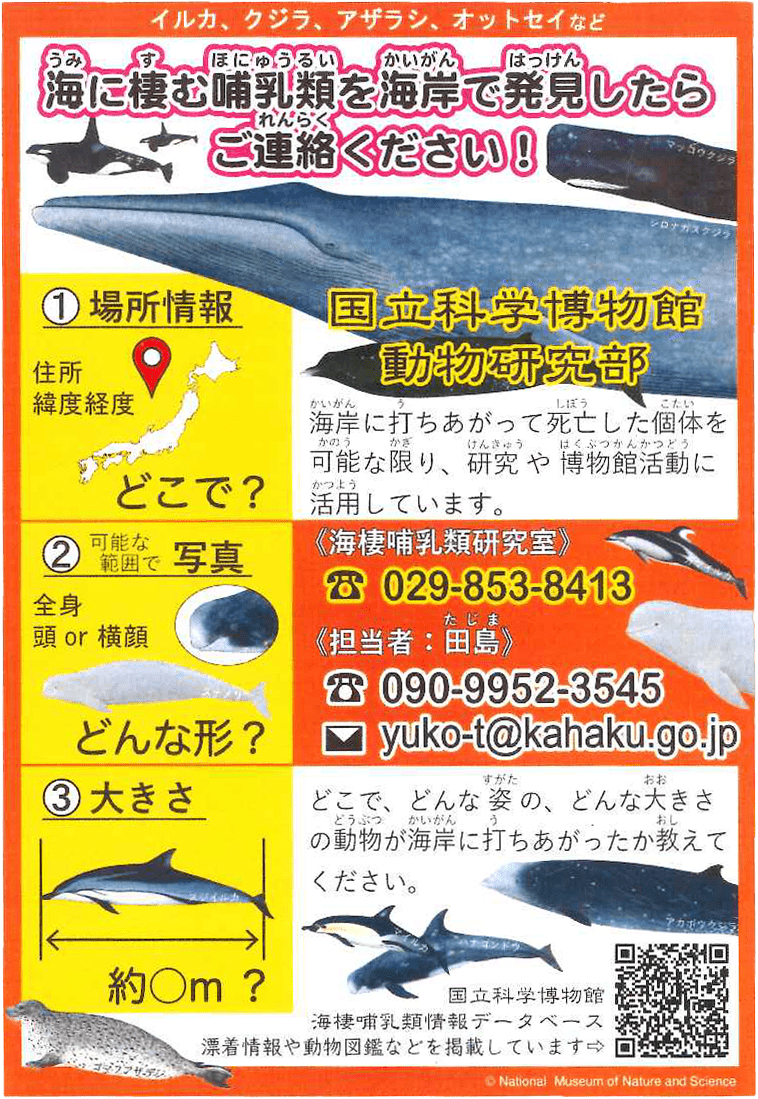

座礁したクジラを発見したら

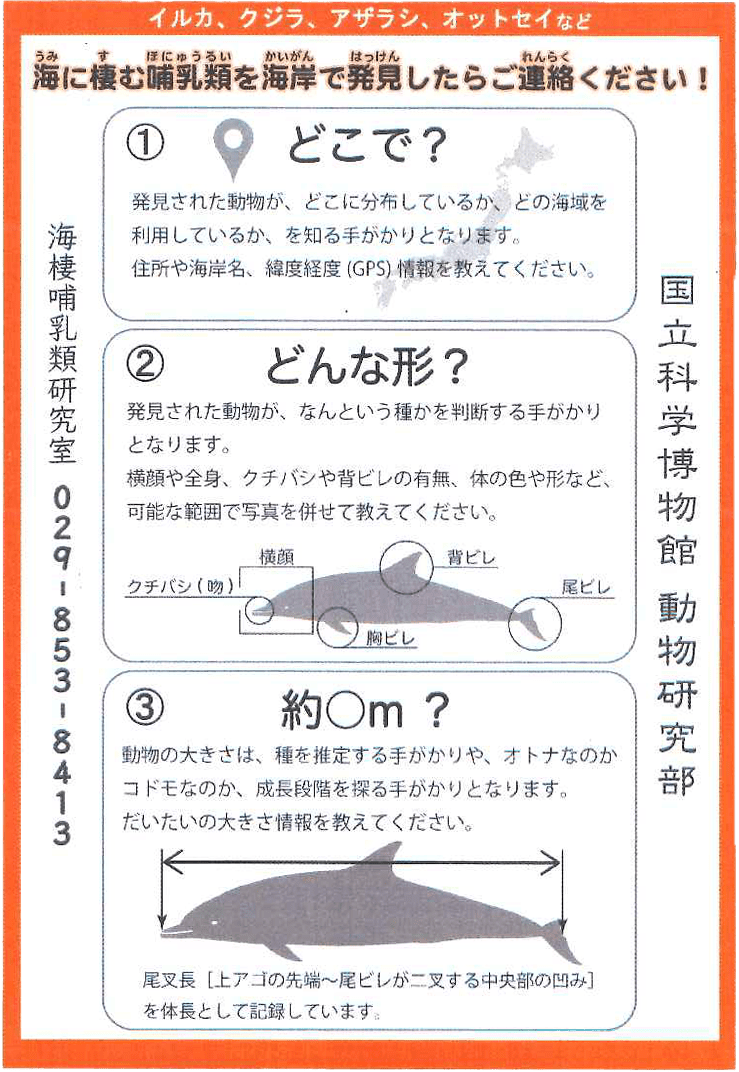

島国の日本では、どこの海岸でも海に住む生物のストランディングが起こる可能性があります。海の哺乳類の場合、全国では年間約300件ほどのストランディングが報告されます。まだ生きている場合は救助して海に帰し、死んでいる場合は、貴重な標本として研究に役立てます。そのため、私たち研究者は、ストランディングの報告を受けると、できるだけ早く現場に行って調査活動を始めます。

もし、座礁したクジラやイルカなどを発見したら、触れたりせず、近くの専門家にすぐに知らせてください。地元の自治体や警察署、国立科学博物館をはじめ地元の博物館や水族館、大学に連絡をしていただいてもかまいません。

連絡時には、発見場所や動物の種類、およその大きさ、色など、このカードに記されている項目の中で分かることを具体的に伝えてもらえると、スムーズに対応策を講じることができます。

(構成・編集部)

田島木綿子

田島木綿子さん

国立科学博物館動物研究部研究主幹、筑波大学大学院生命環境科学研究科准教授、日本獣医生命科学大学客員教授。野生のオルカ(シャチ)に魅了され、海の哺乳類の研究者になる。著書に『海獣学者、クジラを解剖する』『クジラの歌を聴け』(いずれも山と溪谷社)など。

『海獣学者、クジラを解剖する。』

田島木綿子(山と溪谷社)

写真:石山勝敏 イラスト:くぼあやこ

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年春号(No.9)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。