おもに江戸時代に作られ、今も伝えられている「古典落語」。

落語家が表情と小道具だけで聞かせる噺には、生活していく上で大切なことが語られています。

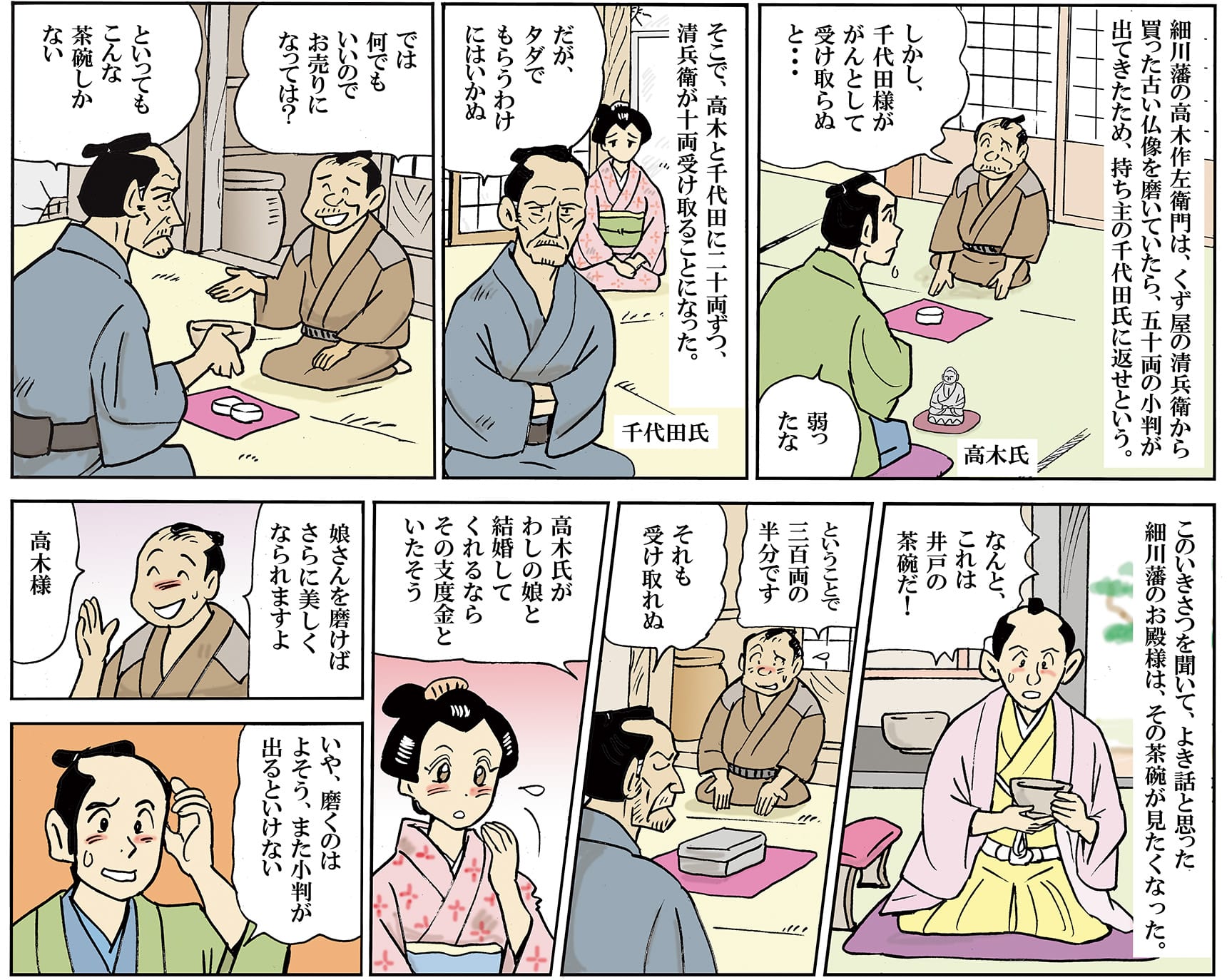

正直者で有名なくず屋の清兵衛。ある日、裏長屋に住む貧乏な浪人・千代田卜斎から預かった古い仏像を、細川藩の若侍、高木作左衛門に売り渡した。

高木が仏像を磨いていると、台座の紙がはがれ、中から五十両の小判が出てきた。驚いたが、同じく正直者の高木は「仏像は買ったが小判は買っていない」と、清兵衛を呼んで、小判を元の持ち主に返してくれと言う。しかし千代田も、「仏像は売ったのだから、小判は買った人のものだ」と言って受け取らない。

困った清兵衛は千代田が住む長屋の大家に相談し高木に二十両、千代田に二十両、清兵衛に十両分けることになった。しかし、千代田だけはまたしても受け取ろうとしない。そこで清兵衛は、千代田が高木に何か品物を渡してくれれば、それを二十両で売ったことにしましょうと提案。千代田は、使っている古い茶碗を高木に差し出した。

正直者三人の話は評判になり、細川の殿様がぜひ茶碗を見たいと高木を呼んだ。すると、その茶碗は名品「井戸の茶碗※」だった。殿様が三百両で買い上げたので、高木は半分の百五十両を千代田に渡したい。だが千代田は受け取ろうとしない。清兵衛が困っていると、「高木殿がわしの娘と結婚してくれるなら、支度金としてもらおう」と千代田。高木は、千代田の娘なら間違いないと喜んで承諾した。「娘さんを磨いたら美しくなりますよ」と言う清兵衛に高木がひと言、

「磨くのはよそう、また小判が出るといけない」。

※朝鮮半島で作られた高麗(こうらい)茶碗の中で最上といわれたもの。

仏像の中から五十両が出て、古い茶碗が名品?くず屋と貧乏浪人と若侍のバカ正直が幸せを呼ぶ、古典落語の名作です。

正直者が幸せを手にする。晴れやかで清々しい落語です。

要領がよくて、時にずる賢く生きる人が、世の中には大勢います。そういう人のほうが真面目にコツコツ頑張っている人より成功していることもあります。なんだか釈然としませんよね。でも、この「井戸の茶碗」は正直者が幸せをつかむ話。登場人物全員がお金に目もくれず、「人としての正しさ」を貫き通します。だから聴いているお客さんはもちろん、演じる落語家も気持ちがいい。私もこの噺が大好きで、前座修業中に初めて師匠に稽古をつけてもらった大ネタがこの演目でした。

さて、この噺は講談「細川茶碗屋敷の由来」を基にしています。落語が会話で日常を表現する芸とするなら、講談はストーリーを語る芸といえます。そのため、落語「井戸の茶碗」も話の起承転結がしっかりしていて聴きやすいのです。

最後に出てくる、親が娘の結婚相手を決める場面に驚いた人がいるかもしれません。今の時代には考えられないことなので、多くの落語家が、噺を始める前に説明をしたり、「見合いの席を設ける」など、工夫をこらしています。

三人は正直者だから大金を手にしました。仏像や井戸の茶碗、美しい娘も出てきます。本当に大切なもの、美しいものは何なのか。皆さんも考えてみてください。

「井戸の茶碗」はどんなもの?

李朝時代の朝鮮半島で焼かれた高麗茶碗で、産地では普段使いの食器として使われました。それが日本で「一井戸、二楽、三唐津(どれも茶碗の種類)」といわれるほど珍重されたのは、素朴な形状が茶の湯の「わび」に通じるとして、茶人に好まれたからです。

「井戸の茶碗」に三百両の値を付けた殿様も茶の湯をたしなんでいたのでしょう。名前の由来については、井戸という陶工が焼いたものであるとか、上からのぞいた時に井戸のような深さを感じるためなど、さまざまな説があります。また、大井戸、小井戸、青井戸など、多くの種類が存在します。

くず屋さんは、紙くず屋さん

江戸はリサイクル都市といわれるように、日用品や着物を再利用するのが当たり前で、専用の回収業者が多くいました。くず屋もその一つ。取り扱うのは紙くずだけで、ちり紙交換のような職業でした。

「くずーぃ、おはらい」と売り声を上げながら天秤棒を担いで町内を回り、不要になった紙を買い取って、古紙問屋に売ることで生計を立てていました。ただ、これだけではあまり儲けが出ないので、古道具や骨董品を扱う人もいました。だから千代田卜斎は清兵衛に仏像を買ってくれないかと頼んだのですね。もし、頼んだ相手が正直者の清兵衛ではなく目利きの骨董屋だったら、まったく違う展開になっていたでしょう。

浪人はどうやって生活していた?

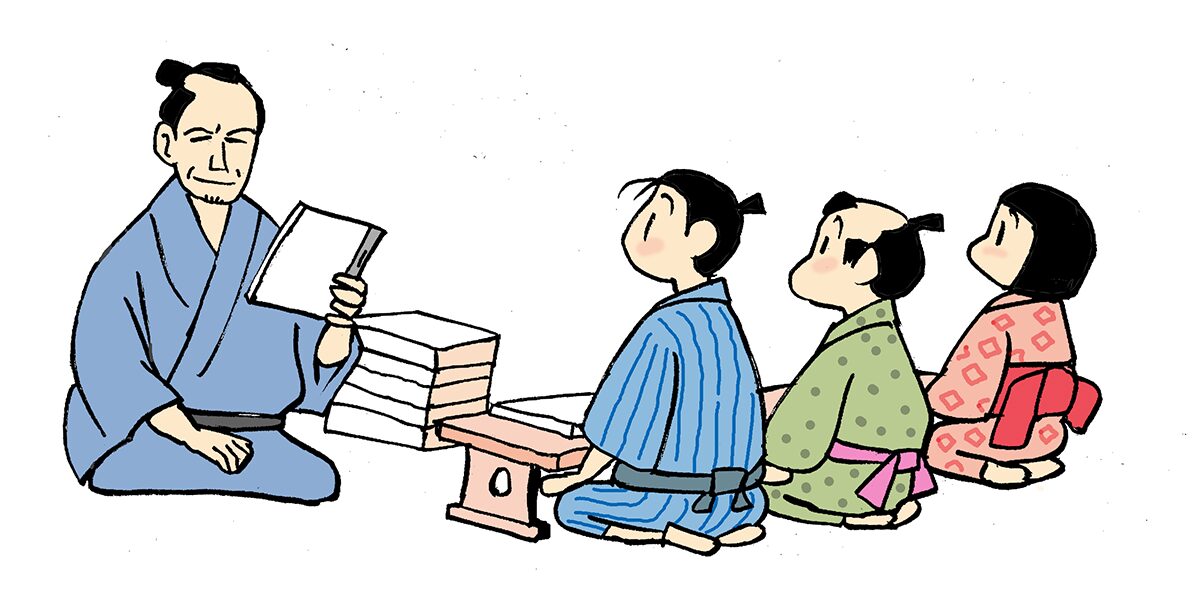

千代田卜斎は「浪人」でした。浪人とは、仕える主君のいない武士のこと。禄(給与)をもらえないので、自分で生活かせぐ必要がありました。

そのため、用心棒として働いたり、剣術や弓矢の道場を開いたり、そろばんや書道を教えて生計を立てていました。

千代田卜斎は、「昼は子ども相手に素読の指南、夜は売卜をしている」と紹介されています。「素読」とは、漢文を音読する漢文学習のこと。「売卜」とは、占いをして報酬を得ること。つまり、昼は学習塾の先生、夜は易者として働いていたようです。

この3月で、真打ち昇進から一年が経ちます。すごい一年でした。

年賀状を書いたりいただいたりして、学校の先生の顔を思い出したり、この人のおかげで今東京にいられるんだな、この人の紹介で今この仕事をしているのかなど、その人とのつながりを振り返り、人との縁は大切にしなくてはいけないと改めて感じました。

人との縁は、たとえ切れていても自分が覚えていればいい。お寺や神社のようなものかもしれません。学校で教わった先生、親、自分の師匠もそうですが、自分で選んで神さまになってもらっている感覚があります。そうした縁を大切にすることで、自分を律し、大切にできる気がします。

日々落語に向き合う中でよく思うのが「言葉をあやつる力」についてです。

話すスピードや話し方の強弱で内容の伝わりやすさは変わってきますが、これをもっと意識的にやっていきたい。例えば、その日のお客さまを見て、子どもやお年寄りが多い時は、ゆっくり話す。言葉の数を変えずに、普段10分でやることを20分かけてやったりする。また、リアクションを大げさにしたり、説明を2回繰り返してみたりする。すると、今まで反応がなかったところでウケたりするんですね。

説明し過ぎて落語の粋なところをなくさないようにしつつ、言葉をあやつる。それが「伝える芸能」である落語を深めることにつながると思っています。

三遊亭わん丈さん

1982年、滋賀県生まれ。2011年、三遊亭圓丈(えんじょう)に入門。2024年3月、真打ち昇進。ネタ数は約250席。古典から自作まで幅広いネタを持ち、落語になじみのない方への普及も意欲的に行っている。保育園や小中学校で行う「学校寄席」はライフワーク。

https://www.sanyutei-wanjo.com/

写真:中村嘉昭 マンガ:藤井龍二

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年春号(No.9)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。