おもに江戸時代に作られ、今も伝えられている「古典落語」。

落語家が表情と小道具だけで聞かせる噺には、生活していく上で大切なことが語られています。

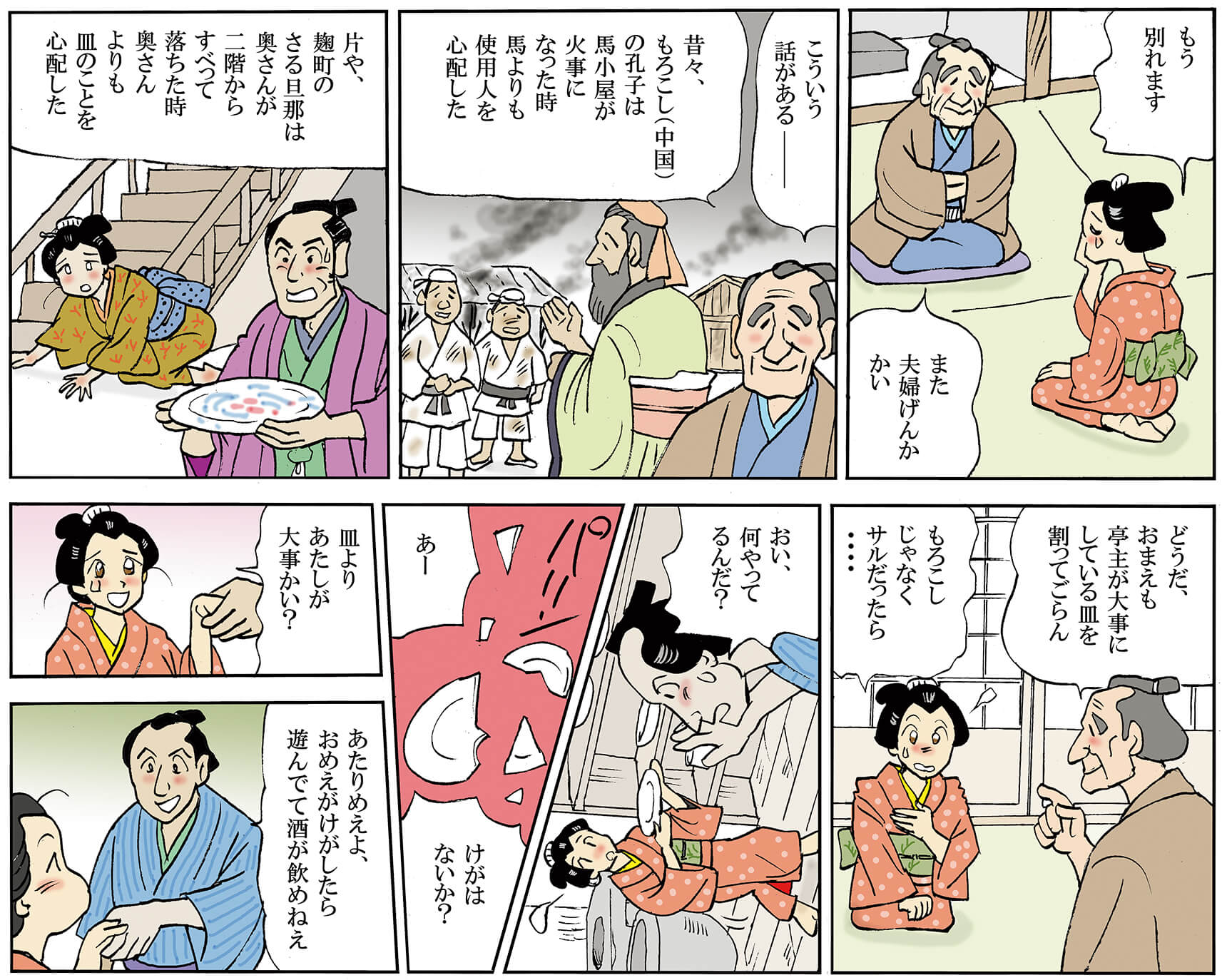

お崎は腕のいい髪結いで稼ぎがいい。七つ年下の亭主は、お崎の稼ぎをあてにして家で酒を飲んで遊んでばかり。結婚生活も八年目。最近は何かというとけんかになる。今日もお崎はプンプンしながら仲人の家に駆け込んできた。

「別れようと思うの」とお崎。けんかのたびにやってくるお崎にうんざりしていた仲人は、それがいいとすすめる。すると、お崎は「別れるくらいなら生きてはいない」と言いだした。亭主が自分から離れていくのではないかと不安で、本心を知りたいらしい。そこで仲人は、人の心についてこんな話を始めた。

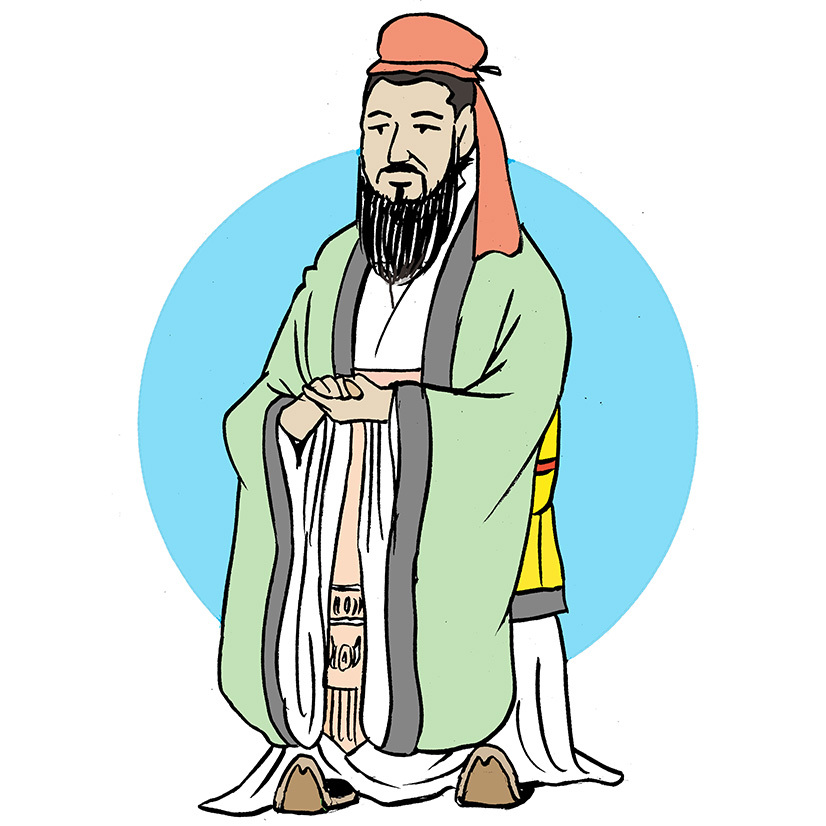

「昔、唐土(中国)に孔子という学者がいた。ある日、厩(馬小屋)が火事になり、大切にしていた白馬が焼け死んでしまった。しかし、孔子は使用人たちの無事を喜んだだけで、馬のことをとがめなかったそうだ」

「それと逆なのが麹町の旦那だ。妻が高価な皿を運ぼうとして階段から落ちた時、皿の心配ばかりして、とうとう妻に離縁されてしまった」

「おまえの亭主も骨董品を大切にしているらしいから、わざと転んでこわしてごらん。もし、おまえの体を心配するようなら見込みがあるが、骨董品のことばかり言うなら、別れちまいな」

お崎は、さっそく教えを実行する。亭主は「けがはねえか?」と真っ先にお崎に駆け寄った。私を大事に思ってくれていたんだと、涙を流して喜ぶお崎に亭主が言った。「当たり前じゃねえか。おまえにけがでもされてみろ。明日から遊んでて酒が飲めねぇ」

髪結いのお崎とぐうたら亭主の夫婦。そして、間を取り持つ仲人。どこにでもありそうな夫婦げんかを優しく描いたラブコメ風味の人情噺です。

好きだから心配になる。愛って何なんでしょうね。

夫婦を描いた名作落語です。夫婦の噺とはいっても、亭主は最後に登場するだけ。陽気なお崎と仲人との会話でテンポよく進んでいく。この会話が落語の聞きどころになっています。

仲人は、男女の仲を取り持ち、夫婦にする役割を担う人。しかも、この亭主はもともと仲人の家の居候。それをお崎が「どうしてもあの人と結婚したい」と頼んで夫婦になったといういきさつがある。だから、お崎は亭主とけんかをするたび、仲人に相談に来るのですね。

いけないのは亭主です。お崎が自分に惚れているのをいいことに、遊び暮らしています。今の時代感覚なら、誰もが「別れたほうがいい」と言うでしょうね。でも、時代は江戸。そして、お崎はこのダメな亭主が好きでたまらないんですね。

「この人は、本当に愛情を持ってくれている?」「稼ぎをあてにしているだけ?」。好きだから、不安でいっぱいなんです。ここが江戸落語の奥深さ。ダメな者にもとことん優しいんです。

さて、オチとなっている亭主のセリフがちょっとした問題発言になっています。愛の照れ隠しなのか、それともダメ男の本音なのか。いずれにしても、お崎はまた、仲人の家に駆け込んで行くのでしょう。

「髪結い」は高給取りのキャリアウーマン

お崎さんは「腕のいい髪結い」です。髪結いとは、日本髪を扱う仕事のことで、現在のヘアメイクや美容師さんのような存在でした。江戸時代のはじめ、髪は自分で結うものでしたが、しだいに複雑なつくりの日本髪が流行し始め、髪を結う専門職が重宝されたのです。おもな顧客は大店の奥さんや芸者、おいらんなど。代金のほかに心付けをもらうことも多く、腕のいい髪結いともなれば、かなりの収入を得ることができました。だからこそ、お崎さんの亭主は、昼間からお酒を飲んだり、好きな骨董品を買ったりして、遊んで暮らせたのですね。

「仲人」は男女の仲を取り持つ人

夫婦喧嘩のたび、仲人の家に駆け込むお崎さん。なぜ仲人をここまで頼りにするのでしょうか。恋愛結婚が主流の今と違い、江戸時代はお見合い結婚がほとんど。結婚するには、相手探しからお見合い、結婚までを取り仕切る仲人が欠かせなかったのです。仲人に選ばれるのは、地域の実力者や親戚、職場の先輩や恩師など。お崎さん夫婦の仲人は、もともと独身時代の亭主の面倒を見ていました。とても頼り甲斐のある人物のようです。「仲人は親も同然」という格言があるように、お崎さんにとって、実家のような存在だったのかもしれません。

「孔子」の言葉から生まれた落語

落語の中で語られる孔子の話は、「論語」にある「厩焚。子退朝曰、傷人乎。不問馬(厩焚けたり、子、朝より退きていわく、人を傷えりや、馬を問わず)」からきています。孔子は古代中国に生きた思想家で、人の道を教える儒教の始祖とされる人物。孔子とその弟子の言動を記した書物が論語であり、儒教の入門書として広く普及しました。日本には応神天皇の代に伝来。日本人のものの考え方にも大きな影響を与えました。水戸黄門で有名な徳川光圀も儒学者・朱舜水に入門し、儒学を学びました。名君の背景には孔子の教えがあったのですね。

落とせ体重! メールに注意!

落語家は身体が資本の商売です。なのに、健康診断はいつも先延ばしのまま。少し前に病院で落語の仕事があったので、これはチャンスとその病院で健康診断を受けてきました。結果は「健康だけど太り気味」。真打ちになって打ち上げに行くことが多くなり、この1年ですごく体重が増えていたんです。これは痩せないといけないと一念発起。3ヶ月で8キロ、体重を落とすことに成功しました! ただ、ドクターからはあと3キロ落とせと言われています。頑張ります。

ショックなこともありました。仕事依頼のメールが、100件以上、迷惑フォルダーに分類されていたのです。真打ちになったタイミングでホームページを新しくしたのですが、その時の設定に問題があったようです。100件分の時間ができたので、新ネタの勉強に励んでおります。三遊亭圓朝作の怪談「真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)」です。仕上がりを楽しみにしていてくださいね。

三遊亭わん丈さん

1982年、滋賀県生まれ。2011年、三遊亭圓丈に入門。2024年3月、真打ち昇進。ネタ数は約250席。古典から自作まで幅広いネタを持つ。古典と自作の両方で多くの賞を受賞。保育園や小中学校で行う「学校寄席」はライフワーク。

https://www.sanyutei-wanjo.com/

写真:中村嘉昭 マンガ:藤井龍二

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。