ETHICS for YOUTH

2024-25年冬号

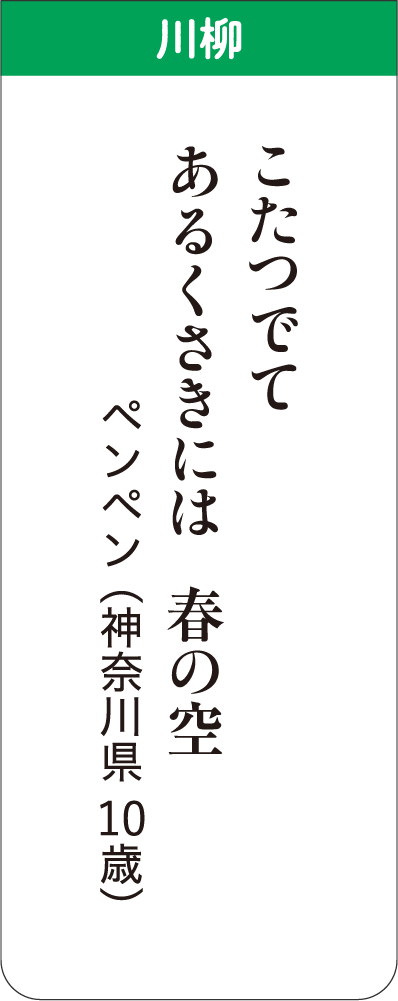

[評]視線の移動に伴う展開があります。こたつという小さな世界から大きな空へ。内にこもっていた思いも、外へ向いていくでしょう。

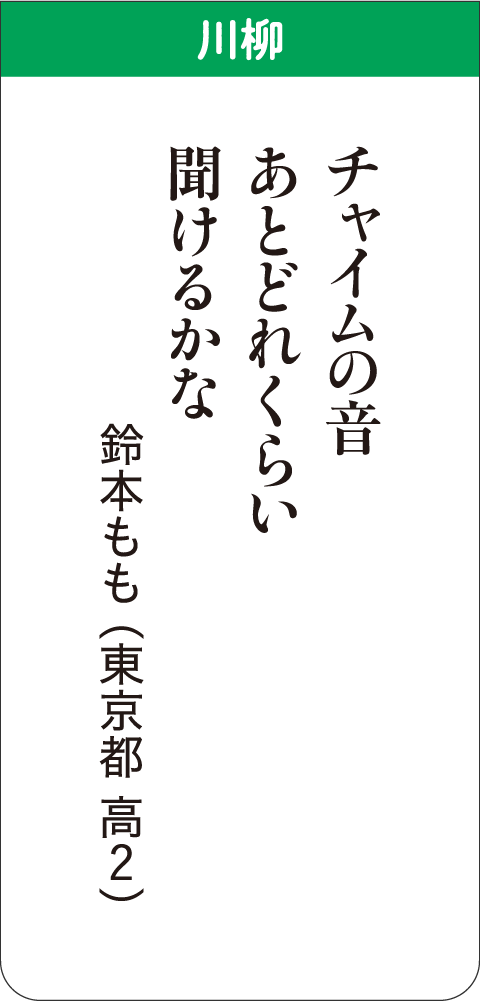

[評]失ってから分かるものがある。聞き慣れたチャイムの音にも、そんな予感をおぼえるのが、学年の残り少なくなってきたこの時期らしいです。

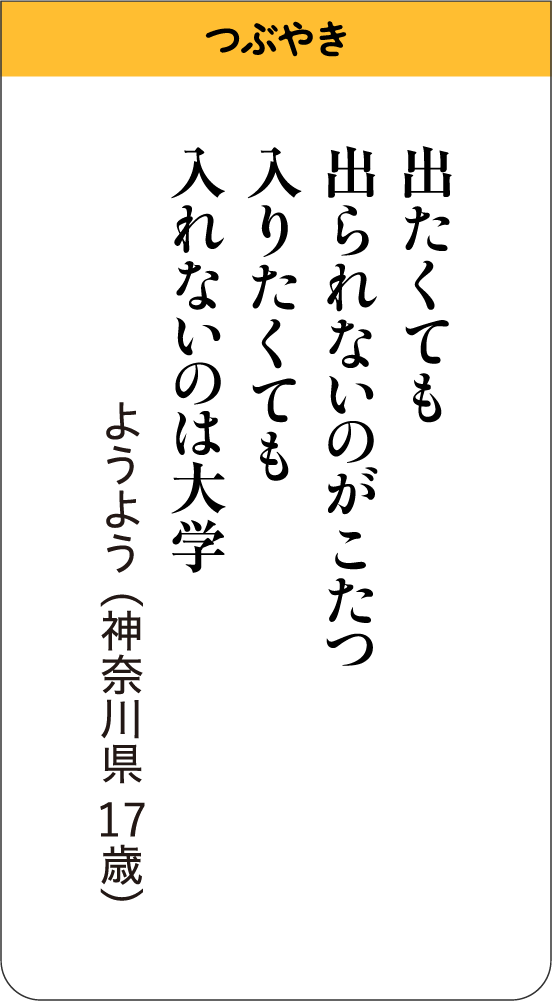

[評]受験が気になるこの時期の思いを、こたつという身近な物を題材に描いて、共感を呼ぶ作品です。対句表現も効いています。

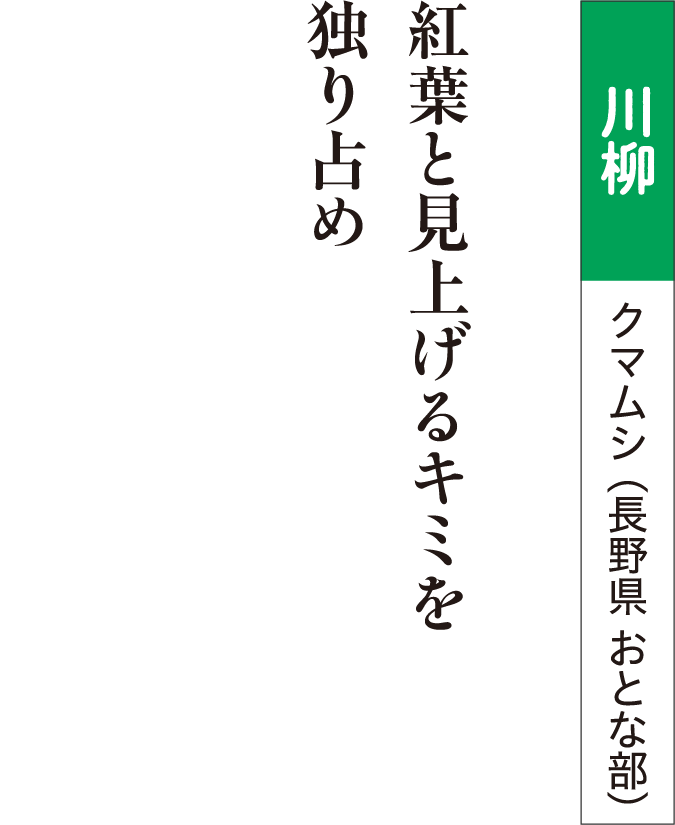

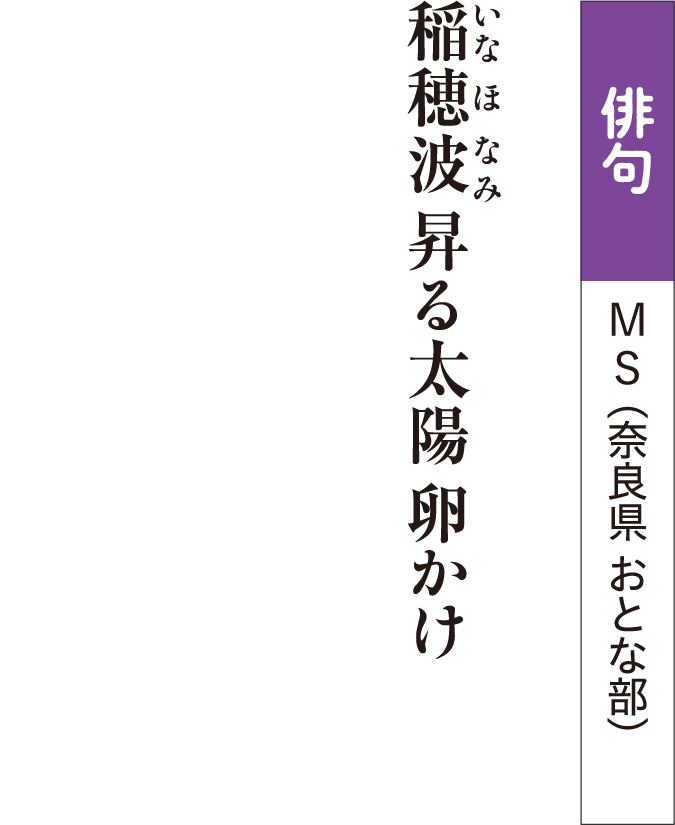

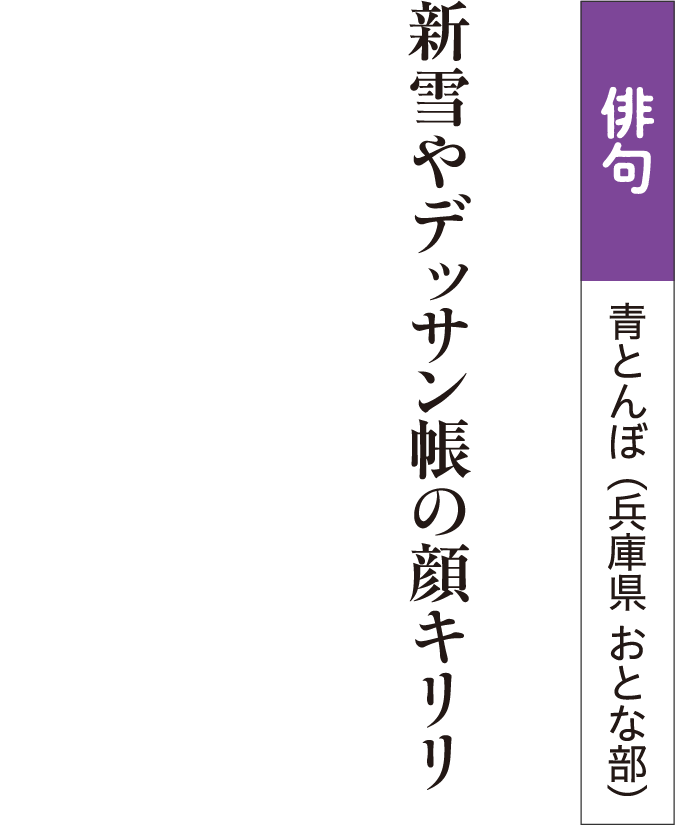

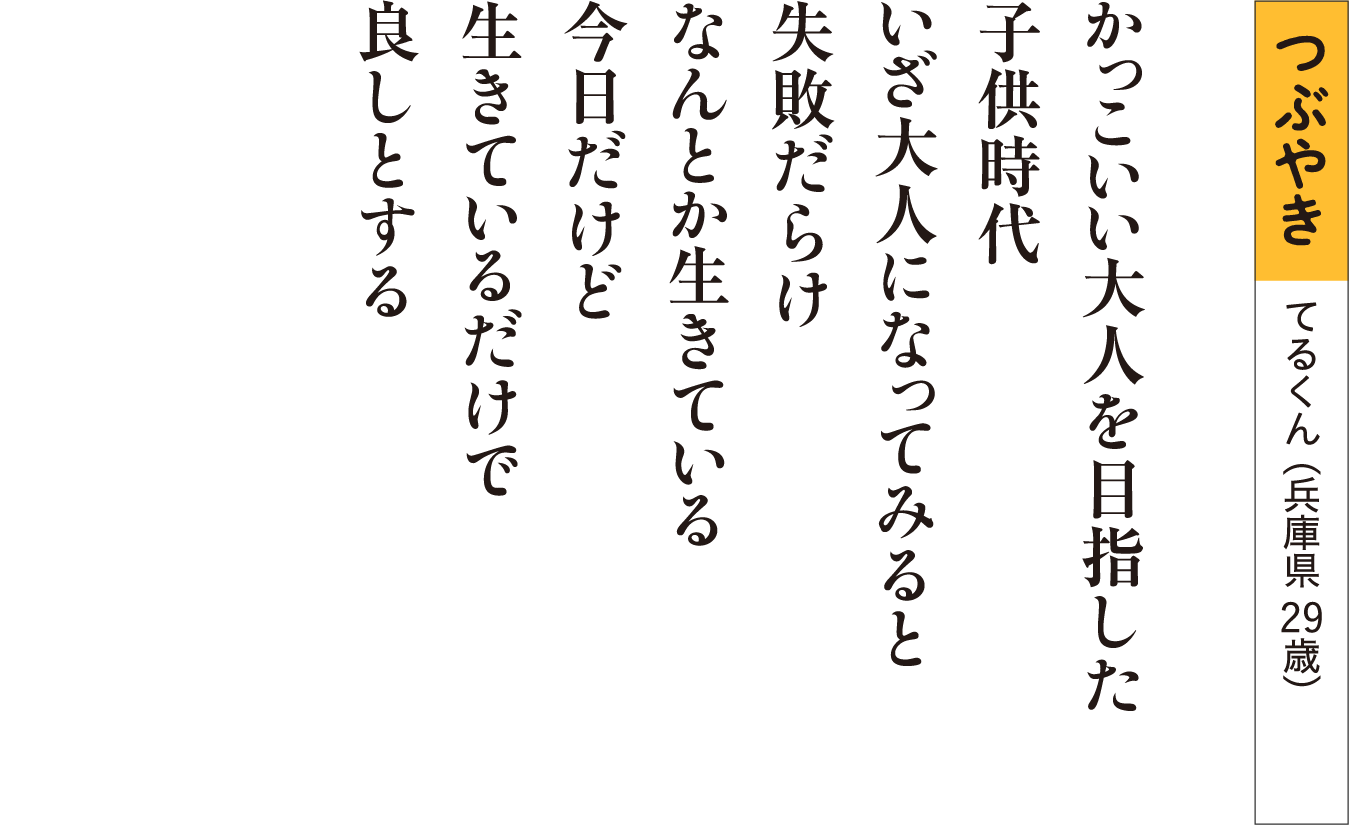

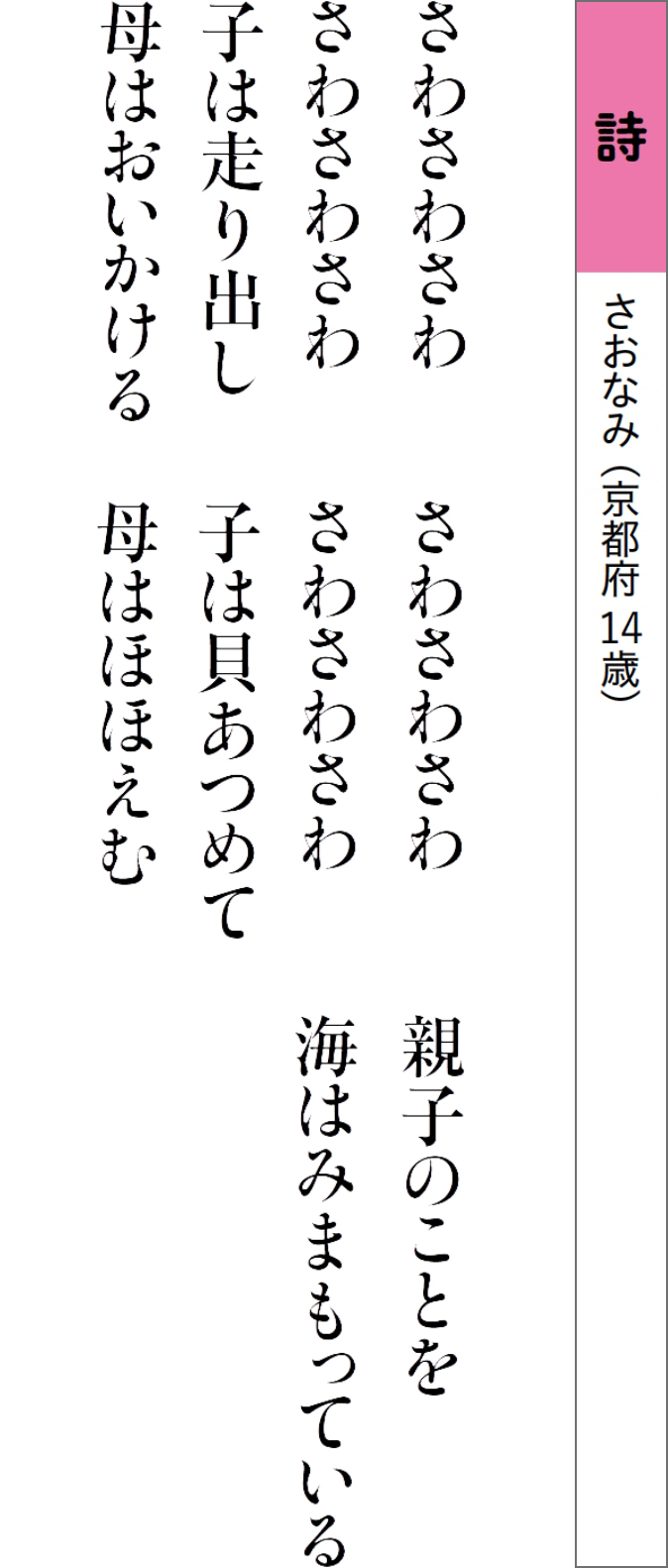

俳句では投稿の際、その時の季節の事物を詠むことが原則となっています。短歌や川柳、つぶやき、詩にはそうした決まりはないけれど、冬の回なら冬の季節感を入れて作ることをしてみましょう。作品を読者に届きやすくする方法の一つです。読者は作者と同じ時を生きています。同じ季節の中にいます。季節感といっても、百人一首の和歌に出てくるような花や月、紅葉といった、昔ながらのものや自然界のものでなくてもいいのです。セーター、加湿器、ホットミルク、受験など、今を生きる者同士に通じ合う「冬らしさ」がいろいろあります。そうした事物を作品の中に置くと、共感の手がかりにもなります。

コメンテーター

エッセイスト

岸本葉子さん

神奈川県生まれ。食や暮らし、旅のエッセーのほか、俳句にまつわる著書も多数。『俳句、はじめました』『NHK俳句 岸本葉子の「俳句の学び方」』など。

イラスト:髙田茂和

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2024-25年冬号(No.8)に掲載した記事に加筆したものです。

皆さまからのご投稿を

お待ちしています。