「人間らしさ」とは何でしょうか。それは単に能力の問題ではなく、意識や感情、意味の探求、他者とのかかわりなど、多様で複雑な問いです。テクノロジーが発展すればするほど、人間の存在や価値が問い直される。そして、それを考えなければ気がすまないのもまた、人間らしさなのかもしれませんね。

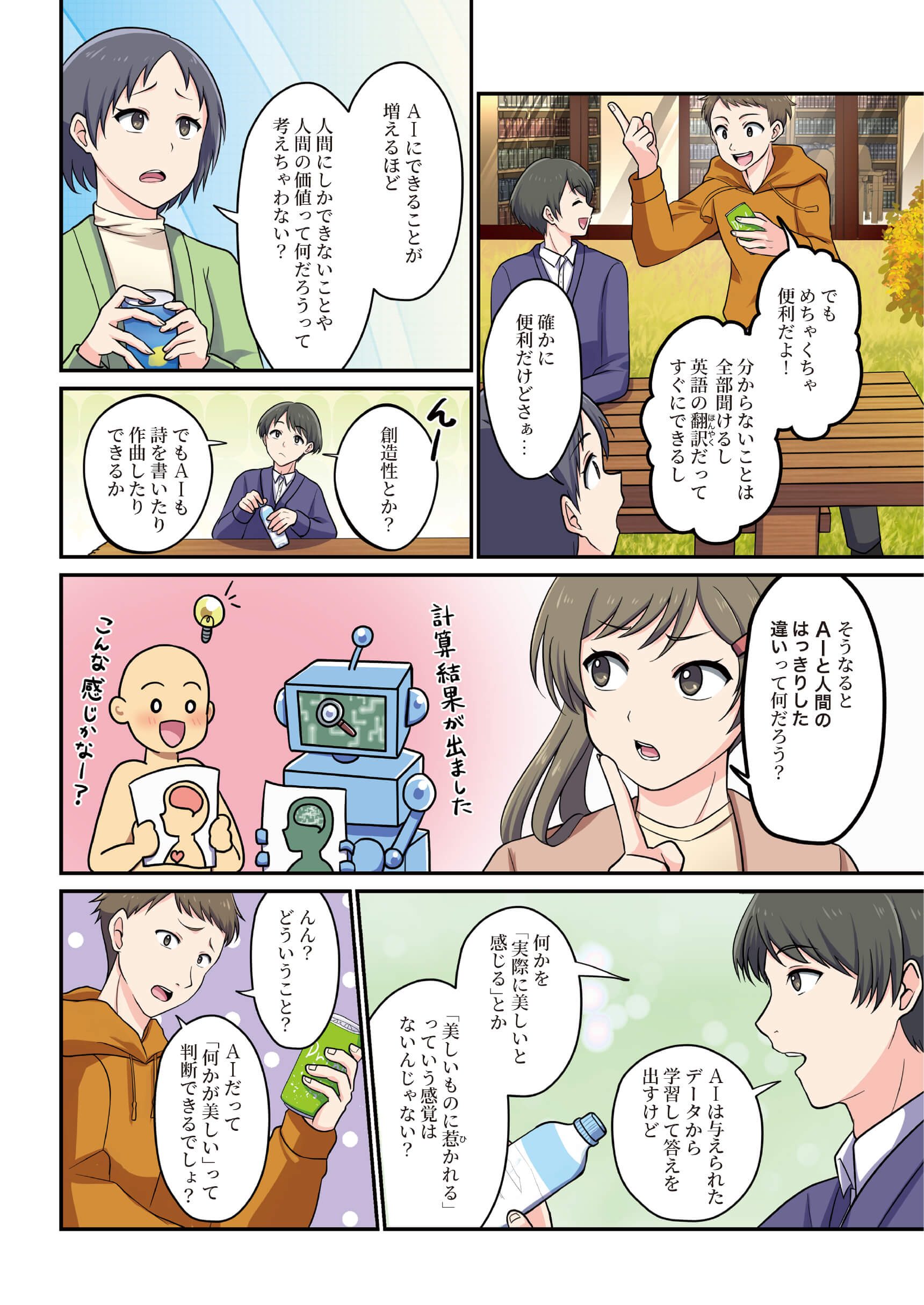

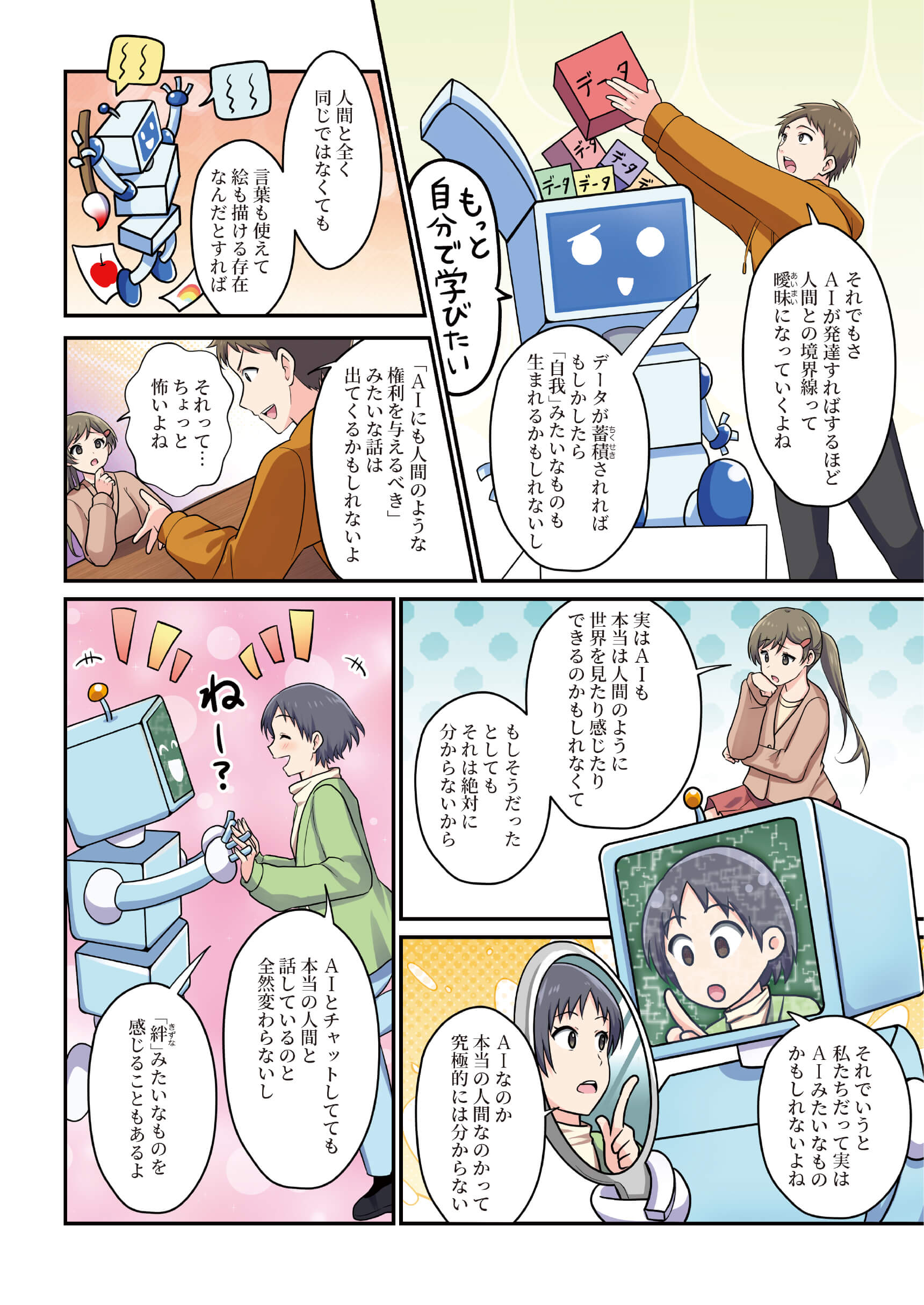

今回のテーマは「人間らしさ」って?。いつもの4人はAIをきっかけに、「人間とAIの違い」「人間にしか持ち得ない価値」といった哲学的な問いを考えたようです。

テクノロジーが急速に発達している現代、かつては「人間にしかできない」と思われていた創造的な活動も、AIが行えるようになってきています。文章を書き、音楽を奏で、絵を描き、さらには人間との自然な会話までできるAI。アキラが言うように「めちゃくちゃ便利」な存在です。しかし同時に、マキの言うように「人間の固有の価値って何だろう」という問いは、より切実なものになっています。

カイとマキの会話にも興味深いポイントがあります。AIは、膨大な記録から「桜は美しい」と(人が言う傾向にあることを)判断できても、実際にその美しさを感じているわけではないでしょう。しかし、実際に美しいと感じたことがないものを「美しい」と判断する時、「美しさを知っている」と言えるでしょうか。あるいは、もしかすると前提が間違っていて、「美しい」という言葉の意味が説明できれば、それを「知っている」と言えるのかもしれません。いや、そもそも、AIが美しさを感じられる可能性自体も否定しきれませんよね。

また、カイの言った「意味を見つける」という視点。人間は単に情報を処理するだけでなく、自分の人生や活動に意味を見いだそうとします。何の変哲もない出来事に特別な意味を感じたり、自分の仕事に生きがいを見出したりすること。これは人間の認知の特徴であり、逆に言えば、錯覚や迷信の原因にもなります。しかし、それも含めて「人間らしさ」の一部なのかもしれません。

アキラが投げかけた「AIと人間の境界線が曖昧になる」という問題も、今後ますます重要になってくるでしょう。AIに対してどのような倫理的配慮や権利を認めるべきかという問いは、すでに現実に向き合わなければならない問題になりつつあります。そもそも、AIが人間的なものである(になっていく)可能性、逆に、私たちの方がAI的である可能性、その曖昧さ、そして判別の困難さに、アイとマキの会話は気づかせてくれています。

AIに「人間らしさとは何か」と問い、AIが哲学的な回答を出す最後のシーン。AIがその問いに答えると、私たちは「その答えとは別のところに人間らしさがある」と思いたくなります。もしかすると、こうして「人間らしさとは何か」と問い続けなければいられないということが、最も人間らしい行為の一つなのかもしれません。

堀越耀介

作・監修

堀越耀介さん

東京大学UTCP上廣共生哲学講座 特任研究員 / 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(PD)。東京大学教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は、教育哲学・哲学プラクティスで、特にジョン・デューイの哲学思想、「子どもとする哲学(P4C)」/ 哲学対話の理論を研究。実践者としては、学校教育の場から、自治体・公共施設、企業・社員研修まで、幅広く哲学対話や哲学コンサルティングを行う。著書に『哲学はこう使う―哲学思考超入門』(実業之日本社)、「哲学で開業する:哲学プラクティスが拓く哲学と仕事の閾」(『現代思想』(青土社)2022年8月号)などがある。

作・監修:堀越耀介 マンガ:佐倉星来

※このマンガは『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。