「自由がいい!」―誰もがなんとなく思っているけれど、本当にそうでしょうか?いざ自由に向き合ってみると、自分が本当にしたいことが分からない、選ぶ / 考える / 責任を取るのは面倒くさい、社会的にこうすべき……。出てくるのは疑問ばかり。どんな自由がいいのか、ぜひ考えてみてください。

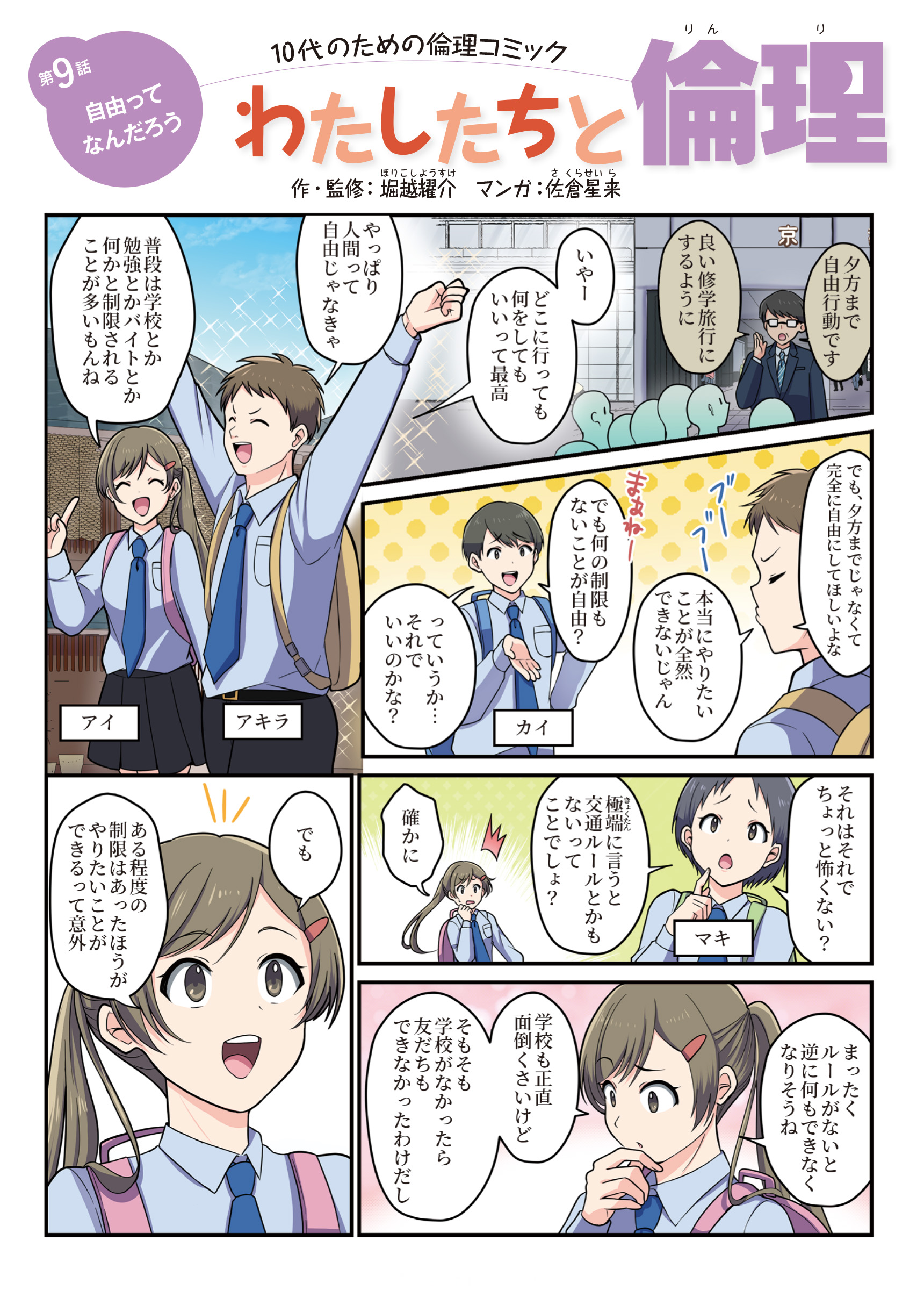

今回のテーマは、「自由」。自由は漠然と良いものだと思っていたり、「もし世界からなんの制限もなくなったらどれだけいいだろう」と思う人もいるのではないでしょうか。それくらい、私たちの「幸せ」と「自由」とは密接に結びついています。しかし、自由は考えるのも実践するのも、実はきわめて難しいものであることが、アキラたちの会話から分かります。

アキラははじめ、なんの制限もなく、どこに行っても何をしていてもいいというのが自由の本質だと考えていたようです。しかし、仮に何をしてもいいと言われても、自分の本当にしたいことは簡単に見つからないこと、そしてそれを考えなければ、時間をただ浪費して消極的な選択ばかりになって自由でなくなってしまうことは、旅行先でもよくあることです。

いわゆる観光名所に行くことにしたとしても、本当はそこに行きたいわけではなかったり、みんなが行くから行っただけで別に大した感慨もないということは実際にあるのではないでしょうか。旅行とは、実は極めて高度な技術を必要とするのです。何をすれば、私たちは良い旅行をしたことになるのか、そもそも旅行をするとは何をすることなのかと考えてみてもいいくらいです。

ここで一つ、「思考実験」をしてみましょう。思考実験とは、実際にはありえない仮の状況を想定してみて、もしそうだとしたら自分がどう行動したり判断するかを考えてみることです。そうすると、自分の意外な考えが現れてくることがあります。さて、極端な話ですが、明日から世界がまったく自分の思い通りになる―欲しいものは何でも手に入る、何のストレスもなく永遠に生きられる、周りの人も自分に都合のいいことだけ言ってくれる―としたら、どうでしょうか。

一見、素晴らしい世界のようにも感じるのですが、僕は少し怖い気もします。もちろん、制限ばかりでは窮屈ですし、命や生活上の危険があるのは困ります。しかし、上に挙げた例は、ストレスがない代わりに意外性も偶然性も、何の驚きや発見もなく、むしろ退屈な世界になってしまいそうです。無制限の自由より、特定の環境や限られた時間の中でどう生きるかを考えたほうが、少なくとも意味は見いだしやすいのかもしれません。他人との関係はうっとうしい、ストレスだなと不自由を感じることもあるわけですが、他人からの影響やアイデアがあったほうが、自分の世界も広がって、より自由になるともいえそうです。

このように、完全な自由より実は制限があった方が良いこともあるというのは、アイのアイデアでした。スポーツが楽しいのは、実はルールがあるからなのです。ですから、誰も「本当はもっと自由に、自分だけは手も使ってサッカーをやりたい」とは言わないでしょう。そうしたとたんにゲームがつまらなくなるからです。制限がある中で工夫し、そこに楽しさや意味を見いだしていけることは、他にもあるでしょう。具体的に何かを自由に選べるとか、あらゆる制限をとっぱらえるかどうかよりも、行動する基準を自分で考えて動くこと、仮に選択肢が少なくても、そこに意味を見いだしていくことに自由はあるのかもしれません。

堀越耀介

作・監修

堀越耀介さん

東京大学UTCP上廣共生哲学講座 特任研究員 / 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(PD)。東京大学教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は、教育哲学・哲学プラクティスで、特にジョン・デューイの哲学思想、「子どもとする哲学(P4C)」/ 哲学対話の理論を研究。実践者としては、学校教育の場から、自治体・公共施設、企業・社員研修まで、幅広く哲学対話や哲学コンサルティングを行う。著書に『哲学はこう使う―哲学思考超入門』(実業之日本社)、「哲学で開業する:哲学プラクティスが拓く哲学と仕事の閾」(『現代思想』(青土社)2022年8月号)などがある。

作・監修:堀越耀介 マンガ:佐倉星来

※このマンガは『ETHICS for YOUTH』2025年春号(No.9)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。