10代の頃の不登校の経験から、分身ロボット「OriHime」を開発。

ロボティクスの技術を使って、さまざまな理由から外出できない人たちの孤独を解消することが、一生のテーマになりました。

虫型ロボット競技会で優勝

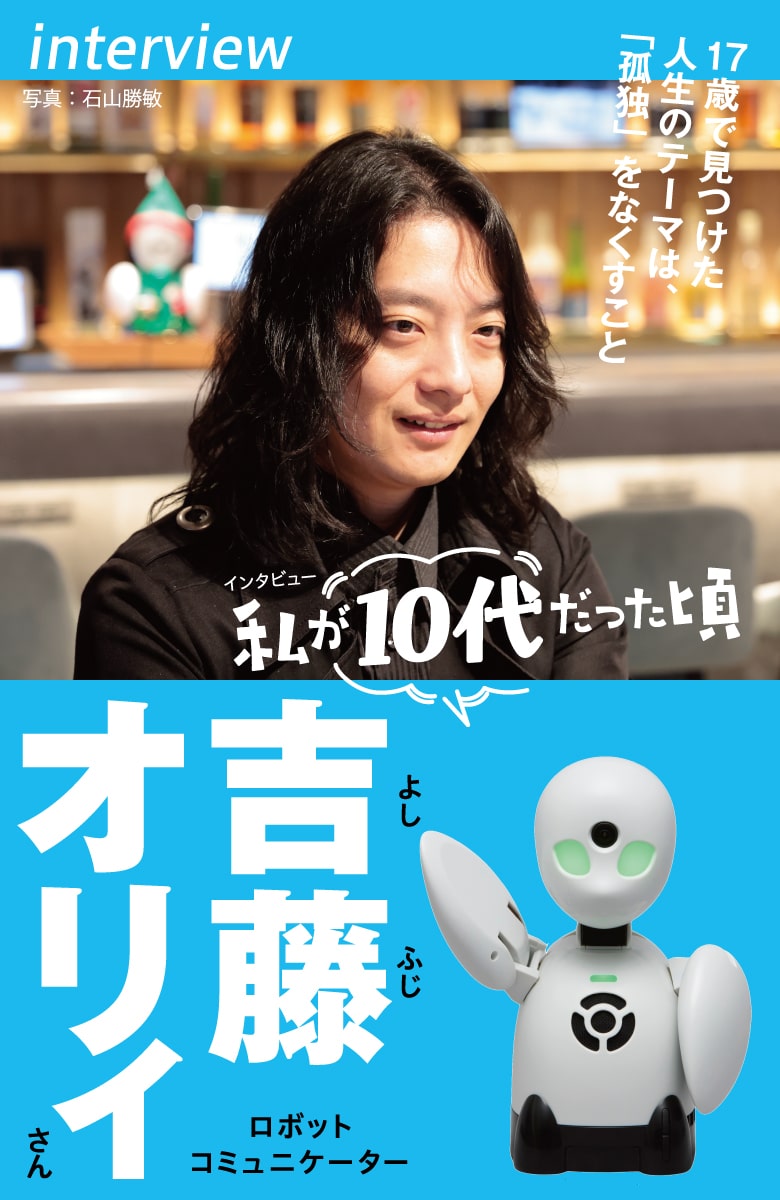

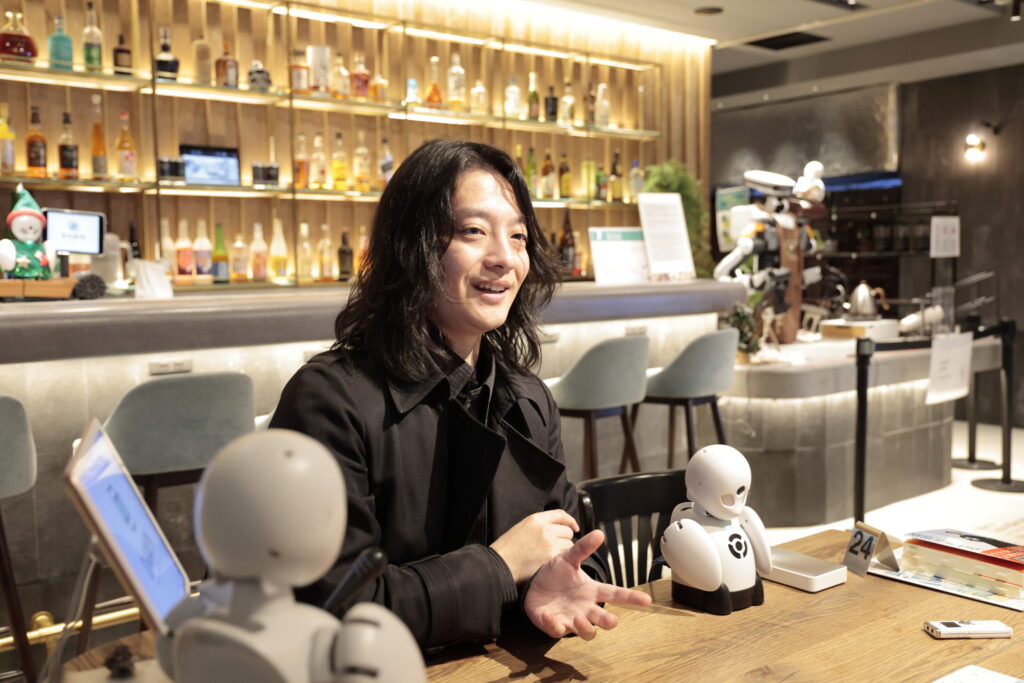

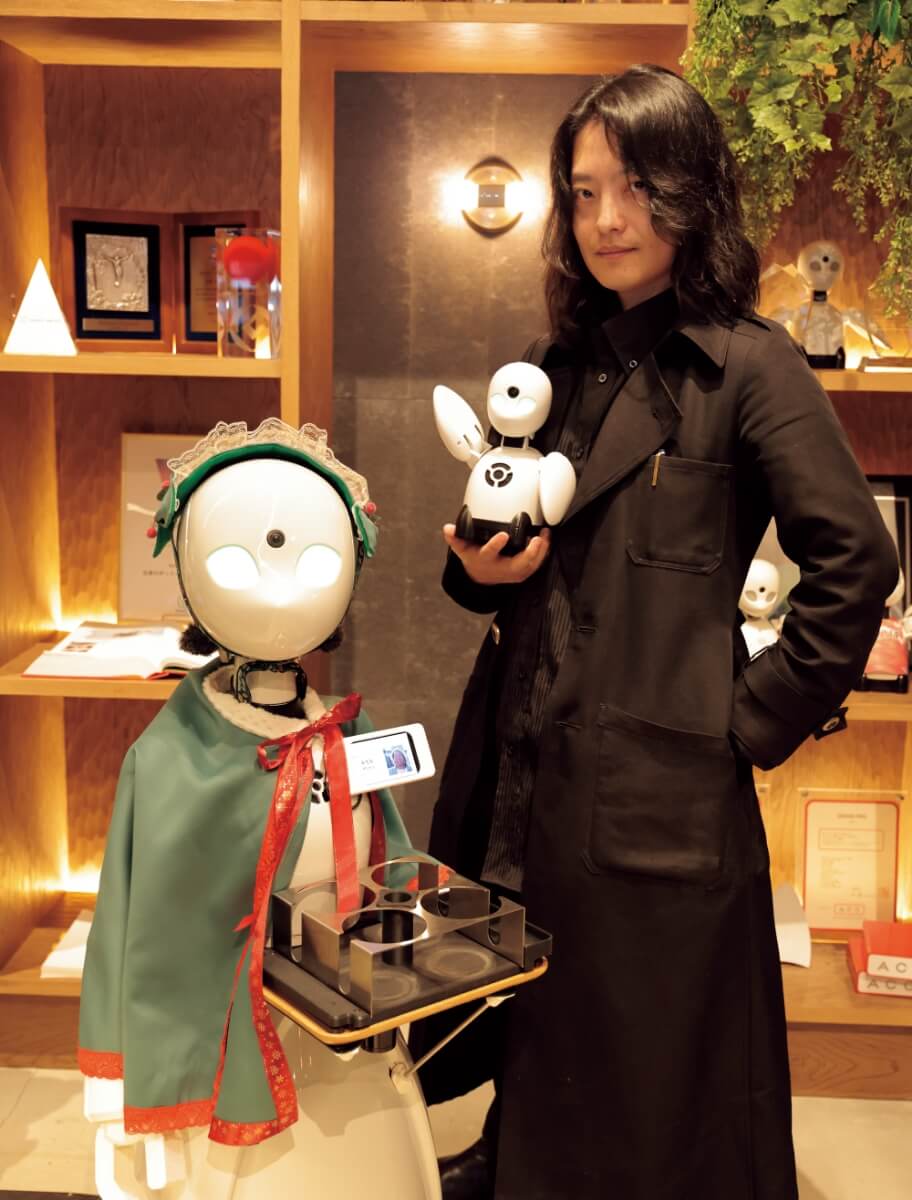

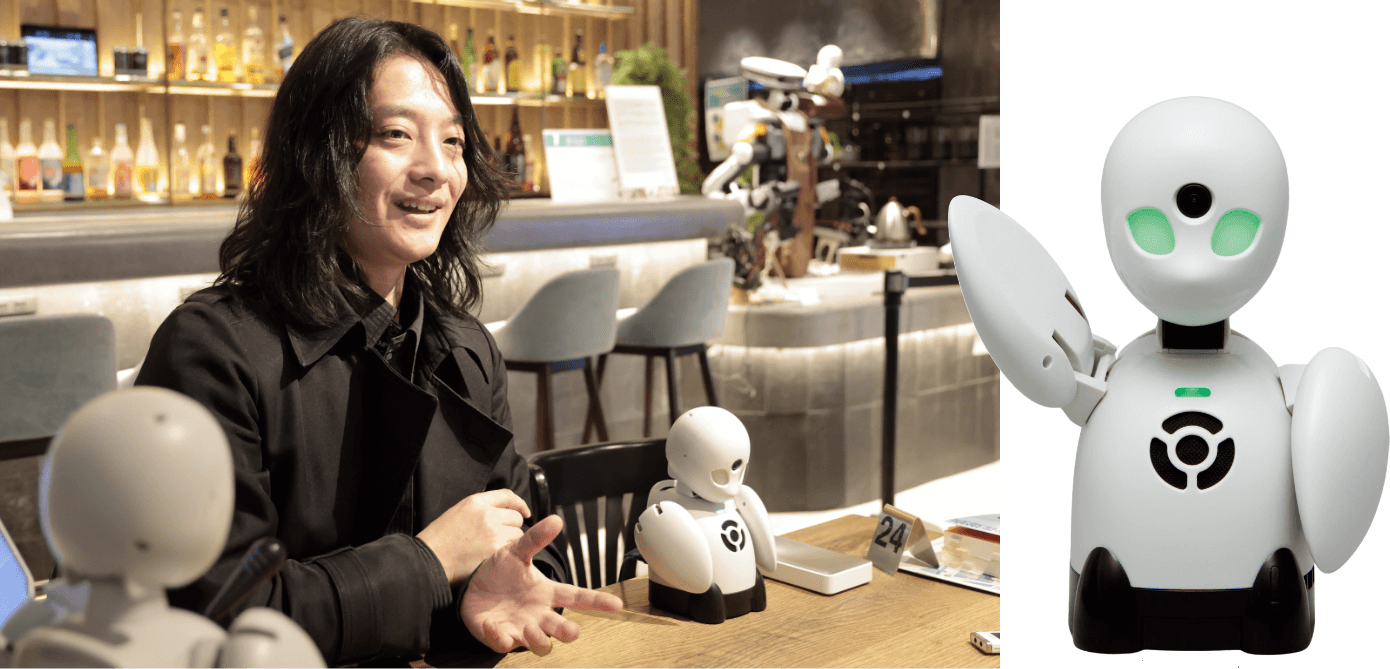

自作の“黒い白衣”がトレードマーク。分身ロボット「OriHime」の開発者、吉藤オリィさんは、「ロボットコミュニケーター」。ロボットを使って、人と人をつなぐのが仕事です。

「ロボティクス(ロボット工学)の技術を使って、人と人とのコミュニケーションを支援するロボットの構想、デザイン、設計、開発、提供をしています。ロボットというと、ドラえもんのようなキャラクターが自動で動くものをイメージするかもしれません。でも、私が作っているのは、AIロボットではなく、人が操作しないと動かないロボットです」

最初のロボット体験は、中学2年生の時でした。体が弱かった吉藤さんは、入院・休学したことがきっかけで、小学5年から中学2年にかけて不登校に。折り紙とゲームばかりしていた中学2年生の頃、「ロボットにも挑戦したら?」と母に勧められ、「虫型ロボット競技会」に参加。みごと優勝し、翌2001年の関西大会では準優勝しました。

「頑張ったことは報われるという達成感を初めて知りました。一方で、1位になれなかったことも悔しくて。またこの時に、後に師匠と仰ぐ久保田憲司先生を知り、『先生の弟子になりたい』という目標ができ、前向きになれました。受験勉強に励み、気がつけば学校に行けるようになっていました」

高校時代は、久保田先生の下で車椅子の開発に没頭した吉藤さん。改良を重ねて完成したのは、段差があっても傾かない電脳車椅子「Wander」。この車椅子は、国内外の科学大会で高く評価され、受賞もしました。

ものづくりの原点は折り紙

幼い頃から、工作が大好きだった吉藤さん。紙パックや発泡トレイ、輪ゴム、割り箸など、身近な材料でおもちゃを作って友だちと遊びました。祖父母に教えてもらった折り紙は、やがてオリジナル作品を作るほど夢中に。「オリィ」という名前も折り紙からつけたものです。

現在の吉藤さんのものづくりは、徹底的に現場主義。ロボットも車椅子も、使う人の「こうしたい!」という希望を聞き、かなえるために、現場に足を運んで試行錯誤を繰り返します。

「本で読んだり、人から聞いた知識だけでは分からないことも、自分でやってみて初めて見えてくる。失敗することもあるけれど、それは『こうやったら、うまくいかない』という貴重な経験です。

回復可能なミスは大したことじゃない。まずは経験することが大切なんです」

人をいやせるのは人だけ

不登校だった頃、吉藤さんは、一人で家にいると深い孤独を感じていました。そんな時に思ったのは、「体が動かせなくても、会いたい人に会えたり、行きたい所に行けたらいいのに」ということ。

「私が社会復帰できたのは、両親や師匠、科学を学ぶ同世代の若者たちなどとの出会いがあったから。人をいやせるのも、また人だけなのだと気づきました。その時に『孤独を解消すること』を人生のテーマにしようと思いました。17歳の時でした。

まず、“心を運ぶことができる車椅子”を作ろうと発想し、分身ロボットの開発につながったのです」

17歳で「孤独を解消すること」を人生のテーマに決めた吉藤さんは、早稲田大学に入学し、オリィ研究所を作り、ロボット研究にのめり込んでいきました。

「寝たきりの親友は、『外出できないと、出会いと発見がない』と言っていました。体が移動できないなら、心を運べばいい。さらに、孤独をなくすには、人とコミュニケーションを取る対人能力と、属しているコミュニティーで必要とされ、役割があることも重要です。

孤独を感じている人はたくさんいると思います。けれど、その孤独な状況は、人とつながることで解消される。そのツールが分身ロボットです」

2010年の夏、分身ロボット「OriHime」が完成。今も、改良と進化は続いています。

2021年には「分身ロボットカフェDAWN ver.β」を東京・日本橋にオープン。ここでは、大小の分身ロボットたちが働いています。ロボットを動かしているのは「パイロット」と呼ばれるスタッフ。さまざまな理由で外で働けない人や遠くに住んでいる人が操作し、いきいきと仕事をしています。

世の中は未完成

未解決の問題に取り組もう

吉藤さんは、“未来はよりよく変えられる”と信じています。

「今の世の中はよくできているので、自分にできることは少ないと思いがちです。でも、ちょっと見方を変えると、世の中は未完成だということが分かります。例えば、体育館が寒いという問題は、誰かがエアコンを付けることで解決する。一つ一つ問題を解決することで世の中はもっとよくなっていきます。

私は、“できないことは価値になる”と考えています。自分や周りの人ができないこと、困っていることを見つけ、どうすれば解消できるかを考えると、新しい発明や仕事に発展していくと思います。未来を生きる皆さんには、未解決の問題に取り組むプレーヤーになってほしいと思っています」

吉藤オリィさん、10代の頃何してました?

Q.どんな子どもだった?

やんちゃなんだけど、人としゃべるのが苦手。友だちはうまくつくれなかったし、コミュニティーに入っていくことも難しかった。人と同じことをするのが苦手でしたが、折り紙が好きで、オリジナルの作品づくりに熱中していました。

Q.得意だったのは?

両親が、弱点を克服し、才能を伸ばすことに熱心で、ピアノなど習い事はたくさんしました。ボーイスカウトにも加わりました。協調性は身につかなかったけれど、ロープワークは得意で、縄ばしごや秘密基地を作るのも好きでした。

分身ロボットカフェDAWNver.β

オリィ研究所が運営する常設実験カフェ。さまざまな理由で外出することが困難な方々が分身ロボット『OriHime』&『OriHime-D』を遠隔操作しサービスを提供しています。カフェ内で働くロボットはAIではなく、全国のパイロットたちが遠隔操作しています。

https://dawn2021.orylab.com/

カフェ内で飲み物などをサービスしてくれるOriHime。パイロットがログインしている時は目が光っています。

テーブルには小さいOriHimeが待機。ボタンを押すとパイロットにつながり、注文や会話を楽しめます。この日案内してくれたのはひなさん。パイロットは1年目。海外のお客さまと応対することも多いそうです。

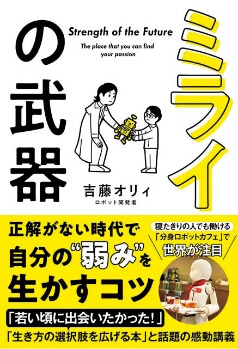

『ミライの武器』吉藤オリィ(サンクチュアリ出版)

吉藤 オリィさん

1987年奈良県生まれ。株式会社オリィ研究所代表取締役所長CVO。高校時代に電動車椅子の新機構の発明に関わり、2004年の高校生科学技術チャレンジ(JSEC)で文部科学大臣賞を受賞。翌年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、グランドアワード3位に。「孤独の解消」を人生のテーマに定め、早稲田大学創造理工学部に在学中、対孤独用分身ロボット「OriHime」を開発。その後、株式会社オリィ研究所を設立し、ALS等の難病患者向け意志伝達装置「OriHime eye+switch」、車椅子ユーザーのためのアプリ「WheeLog!」などを開発。著書に『「孤独」は消せる。』『ミライの武器』などがある。

写真:石山勝敏 イラスト:藤 美沖

※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年春号(No.9)に掲載したものです。

※コラムはウェブオリジナルです。